Deutschland

Keine Verpflichtung der Krankenkassen zur Mitwirkung an der Impfpflicht!

Die SPD sollte ihre Rolle des Beschützers und Förderers der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht aufgeben!

- 7. April 2022

- Aktuell zur Abstimmung des Deutschen Bundestages über die Impfpflicht

- Die 138 Jahre alte Institution der Gesetzlichen Krankenversicherung ist heute ein überaus wichtiges Element der Legitimation unserer sozialstaatlichen Demokratie.

- Freiwillige Impfungen gegen SARS-CoV-2 sind das Fundament der Pandemiebekämpfung. Die Impfpflicht ist in ihrer Wirkung dagegen hoch umstritten und wird von einem erheblichen Teil der Bevölkerung und vielen Juristen massiv abgelehnt.

- Der gute Ruf der Krankenkassen wird unweigerlich Schaden nehmen, wenn sie in Erfüllung der ihnen aufgetragenen Aufgaben massenhaft in Konflikt mit ihren Versicherten geraten werden.

- Die SPD hat die Krankenkassen seit ihrer Einrichtung im Jahr 1883 an unterstützt und ihre Bedeutung gestärkt.

- Jetzt sollen SPD-Abgeordnete ihre Stimme dafür abgeben, dass Krankenkassen Erfüllungsgehilfen der Impflicht werden und dass dadurch ihr hohes Ansehen in Gefahr gerät?

- Eigentlich unvorstellbar, dass diese Idee in den vorliegenden Gesetzentwurf kommen konnte. Den SPD-Abgeordneten kann man nur abraten, die Krankenkassen derart zu beschädigen.

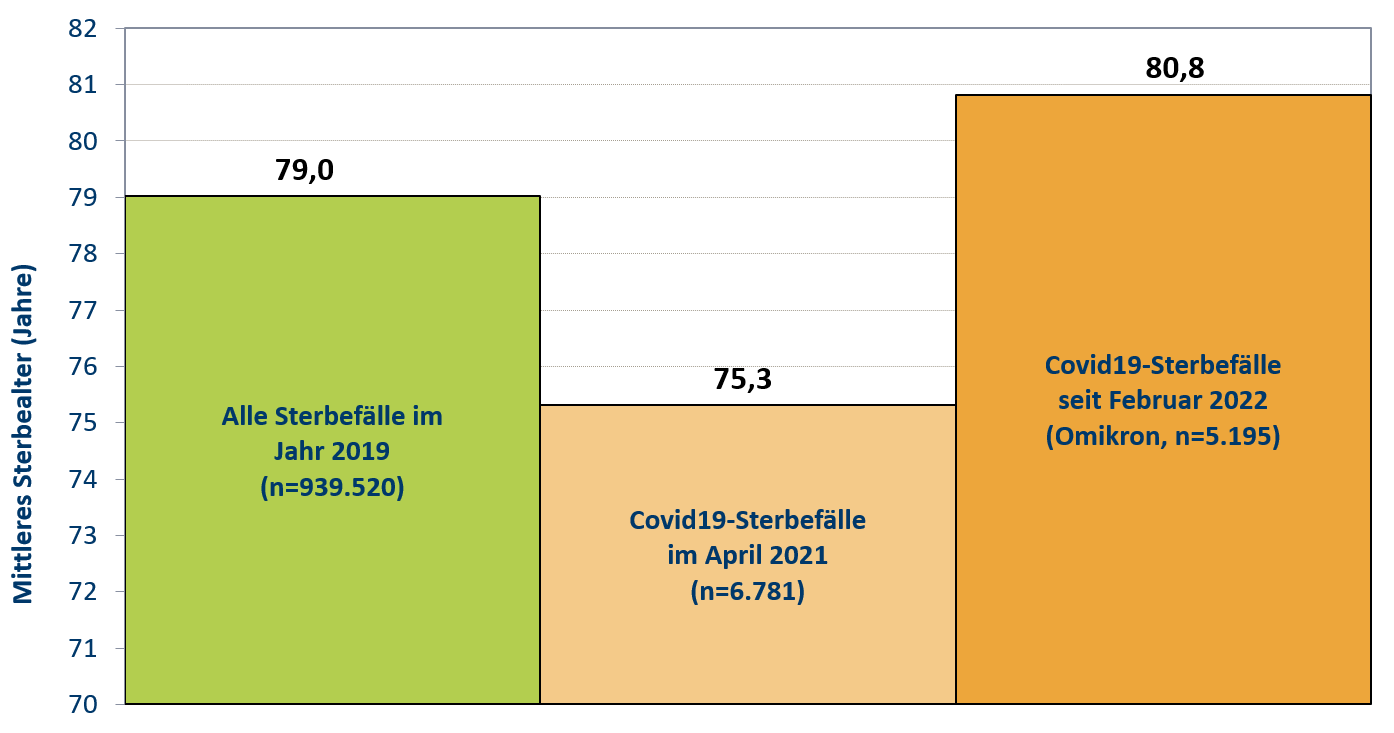

Das durchschnittliche Sterbealter von Covid19-Sterbefällen ist unter Omikron höher als das allgemeine Sterbealter vor der Pandemie.

Das aktuelle Sterbegeschehen ist daher kein Gesundheitsproblem, das z. B. mit einer Impfpflicht vordringlich bekämpft werden müsste.

Deutschland

06.04.2022

Die ca. 230 Menschen, die derzeit pro Tag an Covid19 versterben, sind durchschnittlich 80,8 Jahre alt

- Sie sind damit älter als der Durchschnitt der im Jahr 2019 – also vor der Pandemie – insgesamt Verstorbenen, die durchschnittlich nur 79,0 Jahre alt wurden. Dagegen waren die im April 2021 an Covid19 Verstorbenen mit 75,3 Jahren deutlich jünger.

- Der Anteil derjenigen, die unter 60 Jahren an Covid19 versterben, beträgt aktuell nur 4,0 Prozent, während 2019 der Anteil der unter 60-Jährigen Verstorbenen an allen Sterbefällen mit 9,3 Prozent mehr als doppelt so hoch war.

- Diese Befunde erklären sich daraus, dass der Impfschutz Anfang 2021 zunächst bei den Hochaltrigen aufgebaut worden ist, sodass das mittlere Sterbealter im April 2021 deutlich abgesunken ist.

- Jüngere Menschen (bis zu 60 Jahre alt) sind aktuell kaum noch von Covid19-Todesfällen betroffen.

- Mittlerweile ist der Impfschutz in der deutschen Bevölkerung in allen Altersgruppen weit verbreitet, sodass das mittlere Sterbealter – insbesondere unter der erheblich weniger aggressiven Omikron-Variante wieder deutlich ansteigen konnte.

- Aus Sicht der deutschen Bevölkerung betrifft Covid19 momentan in besonders hohem Ausmaß die Alten.

- Derzeit kostet Covid19 der deutschen Bevölkerung statistisch betrachtet keine Lebenszeit.

- Daher ist das aktuelle Sterbegeschehen unter der Omikron-Variante kein Gesundheitsproblem, das vordringlich bekämpft werden muss.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten von RKI.

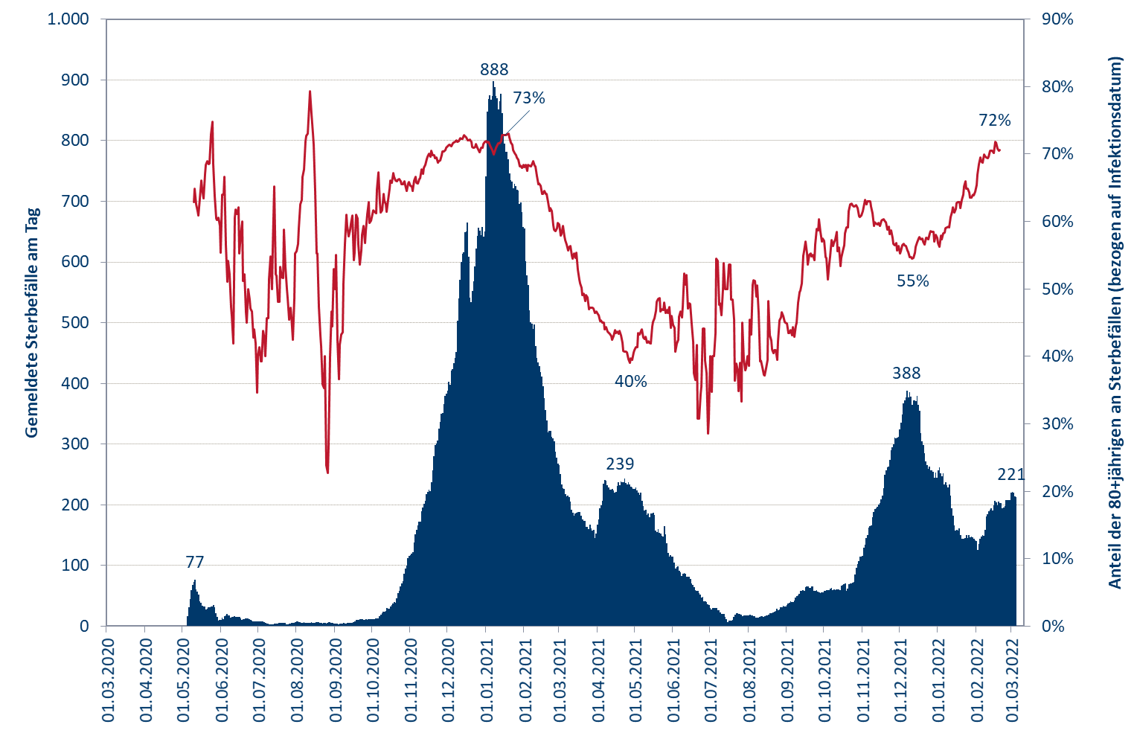

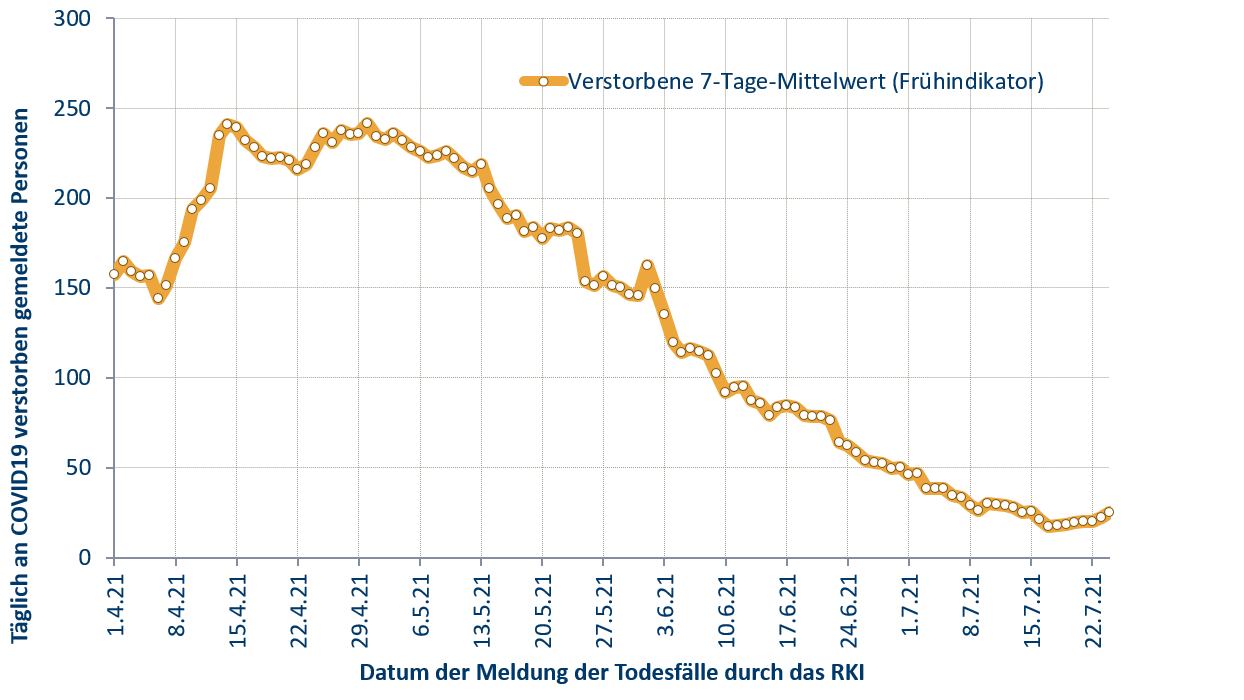

Im März 2022 werden täglich ca. 220 Covid19-Sterbefälle gemeldet.

Dies ist eine relativ hohe Zahl, aber keine Begründung für zusätzliche staatliche Maßnahmen, insbesondere keine allgemeine Impfpflicht.

Deutschland

18.03.2022

Hoher Anteil von über 80-Jährigen und Ungeimpften unter den Sterbefällen weist darauf hin, dass das Risiko zu versterben entweder bewusst in Kauf genommen wird oder aber in sehr alten Bevölkerungsgruppen schwer vermeidbar ist.

- Im Gesamtkontext der Pandemie sind 220 Sterbefälle pro Tag (gleitender Durchschnitt über 7 Tage) ein relativ hoher Wert. Nur an einem Viertel der gesamten Tage, die die Pandemie dauert, wurde ein noch höherer Wert erreicht. Dennoch rangiert die Zahl 220 im unteren Viertel der Skala der täglich gemeldeten Sterbefälle, die bis fast 900 im gleitenden Durchschnitt reicht (bzw. 1.246 als nicht gemittelter Einzelwert).

- Wenn man die Zahl der gemeldeten Sterbefälle auf die Zahl der Infektionsfälle bezieht, die drei Wochen früher gemeldet worden waren (um den Zeitabstand zwischen Infektions- und Sterbezeitpunkt zu berücksichtigen), ergibt sich eine rechnerische Letalität von deutlich unter einem Promille, während diese Ende des Jahres 2020 etwa 4,6 Prozent betrug – mehr als das 50fache. In den aktuellen Zahlen kommt damit vor allem zum Ausdruck, dass das Impfen sehr effektiv ist und dass die aktuelle Omikron-Variante eher mildere Verläufe hat.

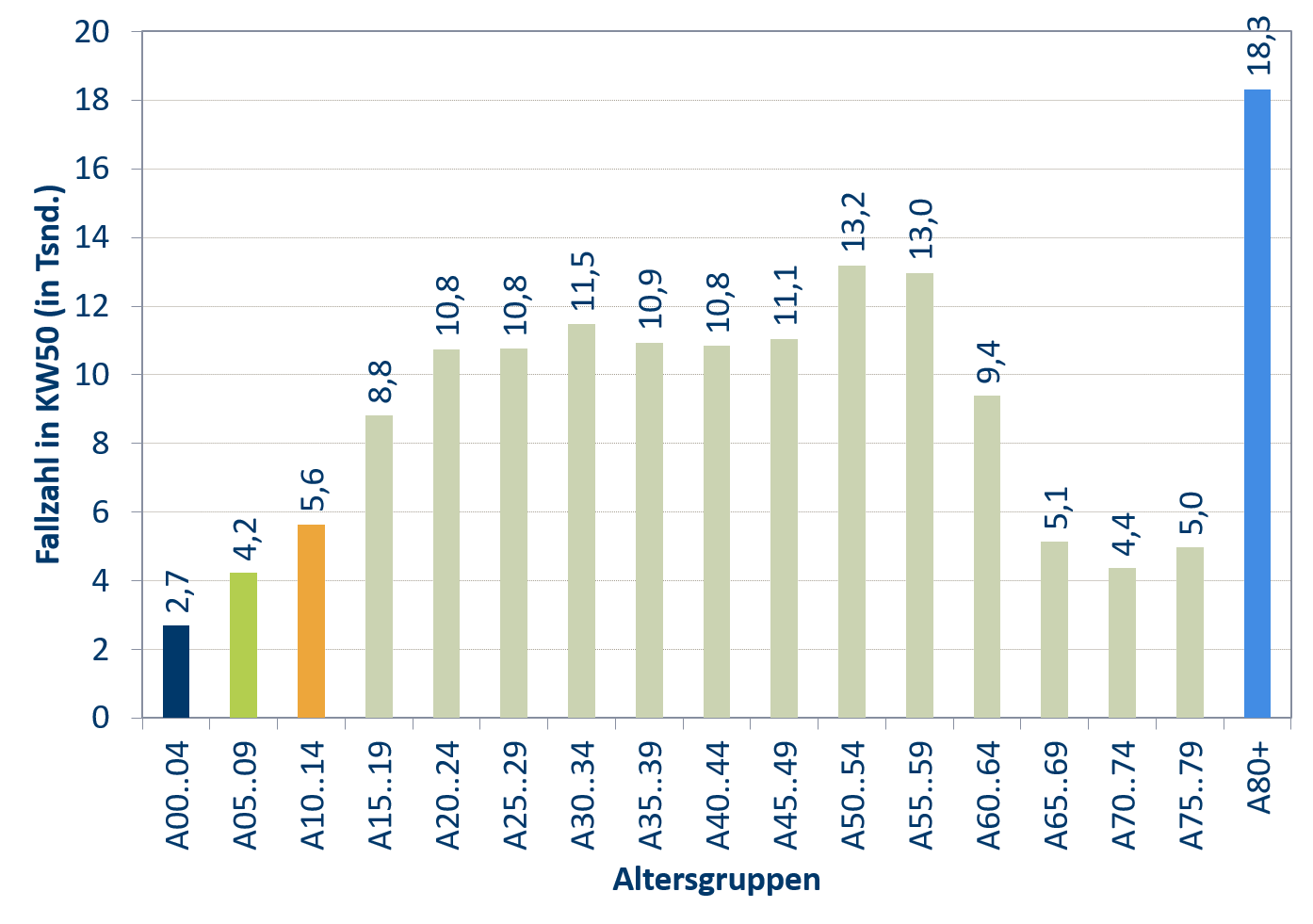

- Das Altersspektrum der Sterbefälle zeigt, dass aktuell 72 Prozent der Fälle auf über 80-Jährige entfallen (siehe Abbildung). Ein so hoher Wert wurde zuletzt Ende 2020 erreicht, als auch die Sterbefälle ein maximales Ausmaß angenommen hatten. Im Vergleich dazu entfielen im Jahr 2021 in Bezug auf alle Sterbefälle lediglich 59 Prozent der Sterbefälle auf über 80-Jährige. Das Sterbegeschehen bei Covid19 ist also derzeit ganz besonders durch Sterbefälle von Alten gekennzeichnet.

- In der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist der Anteil der zu Hause oder in stationären Pflegeeinrichtungen versorgten Menschen besonders hoch. Diese Menschen sind in hohem Maße auf Pflegekräfte angewiesen – insgesamt sind in Deutschland etwa 1,1 Millionen Menschen über 80 von Pflegekräften abhängig.

- 60 Prozent der Todesfälle von über 60-jährigen entfallen auf ungeimpfte Personen, obwohl deren Anteil an dieser Altersgruppe bei lediglich 11,2 Prozent liegt. Dies zeigt eine Sonderauswertung des RKI über 341 Todesfälle in den Kalenderwochen 4 bis 7. Rechnet man die Sterbefälle auf jeweils 100.000 Personen um, ergibt eine Übersterblichkeit („odds ratio“) der Ungeimpften zwischen dem 17- und dem 27-fachen der dreimal oder zweimal Geimpften. Das Risiko bei über 80-Jährigen wird vom RKI leider nicht ausgewiesen, dürfte aber ähnlich hoch sein.

Vor dem Hintergrund dieser Sachverhalte ergeben sich folgende Fragen:

- A. Wie sind die Todesfälle vor dem Hintergrund des öffentlich diskutierten Wissens über die Wirksamkeit von Impfungen zu bewerten?

- B. Welche Maßnahmen sind zu treffen in Bezug auf die Verhinderung von Übertragungen von Pflegekräften auf Pflegebedürftige?

- C. Werden eine „einrichtungsbezogene“ oder eine „allgemeine Impfpflicht“ benötigt?

- D. Was könnte alternativ an Maßnahmen erforderlich werden?

Schlussfolgerungen und Bewertungen

- Zu A.: Vor dem Hintergrund einer mehr als einjährigen Aufklärungstätigkeit über die Schutzwirkung von Impfungen insbesondere bei Alten muss allgemein als bekannt vorausgesetzt werden, dass Ungeimpfte ein sehr viel höheres Risiko tragen als Geimpfte. Die hohe Übersterblichkeit von Ungeimpften markiert diesen Sachverhalt. Aus der Sicht von geschäftsfähigen über 80-Jährigen Personen ist daher davon auszugehen, dass Ungeimpfte ihr Risiko kennen, schwer zu erkranken oder ggf. zu versterben. Wenn sich jemand gegen die Impfung entscheidet, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass dies in Kenntnis des viel höheren Risikos geschah, ungeimpft an einer Covid19-Infektion zu versterben.

- Zu B.: Ungeimpfte Personen könnten versuchen, das Risiko schwerer Komplikationen einer Covid19-Erkrankung durch eine Vermeidung von Infektionen schlechthin zu minimieren. Entscheidend hierfür ist die Möglichkeit, dauerhaft risikohafte Kontakte zu vermeiden. Diesbezüglich sind jedoch pflegebedürftige Menschen massiv benachteiligt, weil sie Kontakten mit Pflegekräften nicht ausweichen können. Sie sind daher davon abhängig, nicht über das Pflegepersonal infiziert zu werden. Während der gegenwärtigen Omikron-Welle benötigen diesen Schutz allerdings auch geimpfte Personen, weil eine eigene Impfung keinen vollständigen Schutz gegen eine Infektion darstellt. Da die Weitergabe der Omikron-Variante durch Impfung nicht auszuschließen ist, können Pflegebedürftige derzeit nur dadurch effektiv geschützt werden, dass Pflegekräfte nur bei negativem Test ihren Dienst antreten können und darüber hinaus geeignete Atemschutzmasken tragen müssen.

- Zu C.: Eine „einrichtungsbezogene“ Impfpflicht kann insbesondere unter der Vorherrschaft der Omikron-Variante nicht plausibel begründet werden. Sie tritt allerdings am 16. März 2022 in Kraft. Sie sollte daher vorläufig außer Kraft gesetzt werden und nur dann aktiviert werden, wenn eine Variante auftritt, deren Weitergabe nur durch Impfungen besser vermieden werden kann als durch die oben beschriebenen Schutzmaßnahmen.

Neben der angesprochenen „einrichtungsbezogenen“ wird derzeit auch vehement eine „allgemeine Impfpflicht“ diskutiert. Eine allgemeine Impfpflicht erhält ihre wesentliche Begründung aus ihre Eigenschaft, massenhafte Komplikationen zu unterbinden, die das Gesundheitssystem überlasten könnten. Diese Begründung hat sich aber derzeit durch eine sehr weit reichende Inanspruchnahme von Impfungen erledigt, wodurch eine Überlastung des Gesundheitssystems derzeit unwahrscheinlich ist. Darüber hinaus ist aus ethischen und rechtlichen Gründen jegliche Art der Verpflichtung, einen Eingriff am eigenen Körper vornehmen oder erdulden zu müssen abzulehnen.

- Zu D.: Die Ablehnung einer allgemeinen Impfpflicht schließt allerdings nicht aus, dass ungeimpfte Personen evtl. zusätzliche Verpflichtungen haben, zu einem gesundheitlichen Schutz ihrer selbst oder anderer beizutragen. Dies kann bedeuten, dass sich Ungeimpfte unter Umständen selbst isolieren bzw. Kontakte zu besonders gefährdeten Personen vermeiden müssen, um eine kritische Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Diese Bedingungen sind unter der Vorherrschaft der Omikron-Variante zwar nicht gegeben, in der vorausgehenden Delta-Welle allerdings schon.

Fazit

Die aktuellen Sterbezahlen sind ganz überwiegend auf informierte Entscheidungen der Betroffenen zurückzuführen und sind damit bewusst in Kauf genommen. Es bedarf daher unter den gegebenen Umständen keiner gesonderten und ggf. massiv freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in der allgemeinen Gesellschaft (Impfpflicht, Verlängerung von persönlichen Schutzmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen etc.).

Einen Zwang zur Impfung darf es nicht geben.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten von RKI.

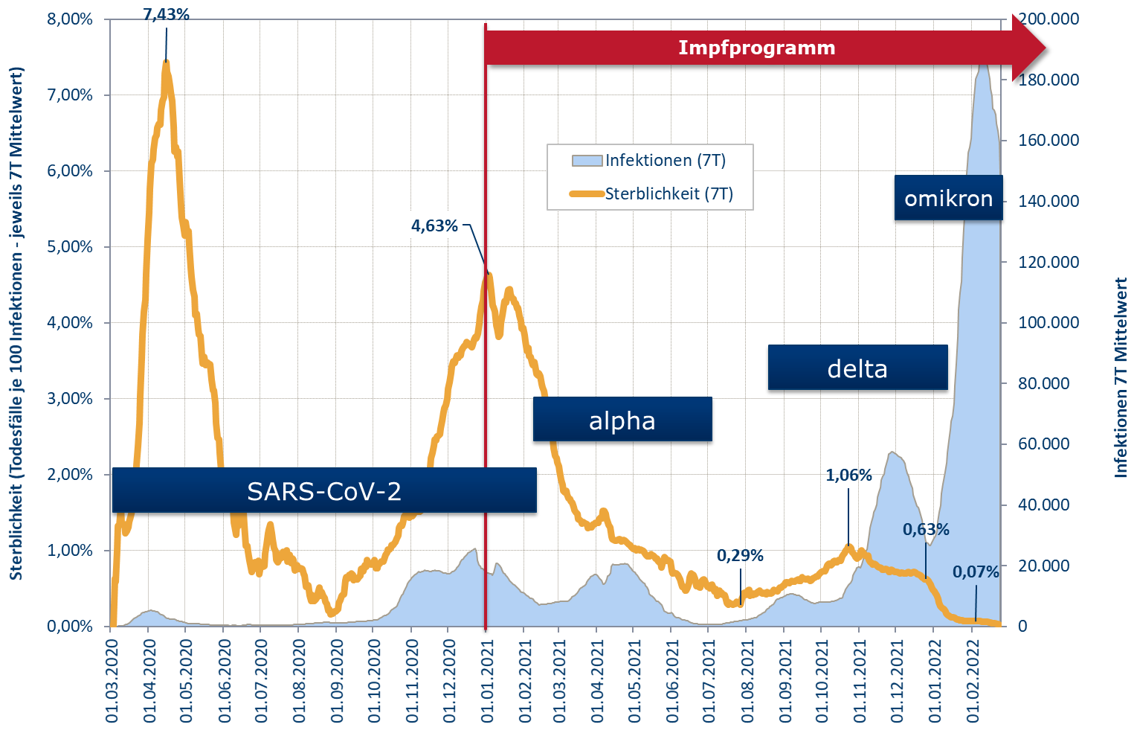

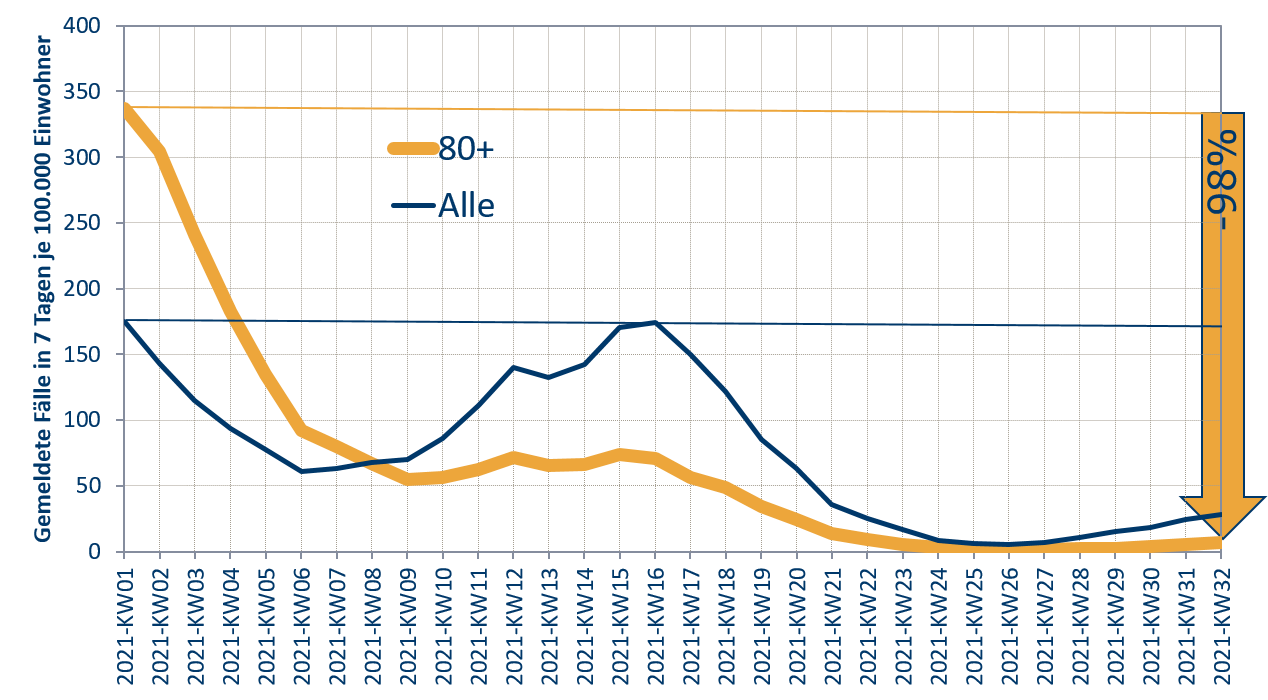

Das Impfprogramm hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass die Sterblichkeit an Covid-19 um 98 Prozent gesunken ist.

Deutschland

25.02.2022

Die Debatte um die Impfpflicht darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Impfprogramm selbst sehr erfolgreich ist.

- Eine allgemeine Impfpflicht wird auch von der Redaktion des Pandemie-Monitors für falsch und kontraproduktiv gehalten.

- Da in der jüngsten Debatte auch häufig mit einer angeblichen Unwirksamkeit von Impfungen argumentiert wird, sollen an dieser Stelle noch einmal Befunde dargelegt werden, die den entscheidenden Einfluss des Impfprogramms auf die Senkung der Covid-19-Sterblichkeit bisher hatte - einem der zentralen Ziele des Impfprogramms.

- -------------------------------------

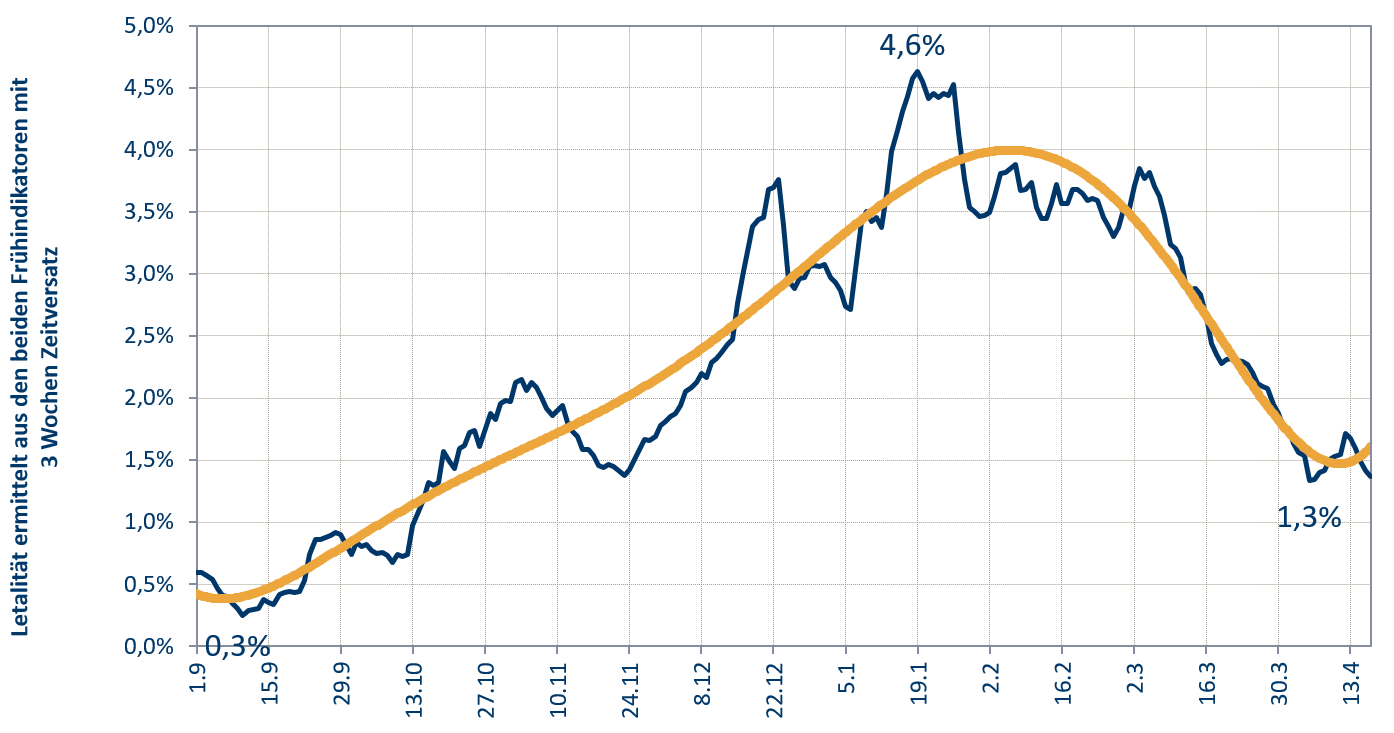

- Die Sterblichkeit war in der 1. Welle mit ca. 7,4 % maximal. In der 2. Welle sank diese aufgrund von medizinischen Fortschritten bei der Behandlung schwer Erkrankter (z. B. Einsatz von Cortison) bereits auf gut die Hälfte (4,6 %).

- Die ersten Personen wurden in Deutschland am 28. Dezember 2020 geimpft. Ab dem 22. Januar 2021 begann ein starker Rückgang der Sterblichkeit, der bis Ende Juli anhielt bis auf 0,3 %. Auch die mittlerweile (April 2021) einsetzende 3. Welle (alpha-Variante) konnte den Rückgang der Sterblichkeit nicht anhalten.

- Im Zuge der delta-Welle kam es bis Ende Oktober wieder zu einem leichten Anstieg auf 1,1 %, der sich dann bis Weihnachten auf 0,6 % zurückbildete.

- Dies bedeutet einen Rückgang der Sterblichkeit seit dem Beginn des Impfprogramms um 98 %.

- Mit der omikron-Welle sank die Sterblichkeit noch einmal stark ab und beträgt derzeit ca. 0,1 %.

- Der geringe Anteil der 3-fach Geimpften unter den Todesfällen (s. Seite 28 oben, Tabelle 3) zeigt an, dass auch die aktuell sehr geringe Sterblichkeit nicht nur der Ungefährlichkeit der Virusvariante, sondern auch dem Impfprogramm geschuldet ist.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten von RKI.

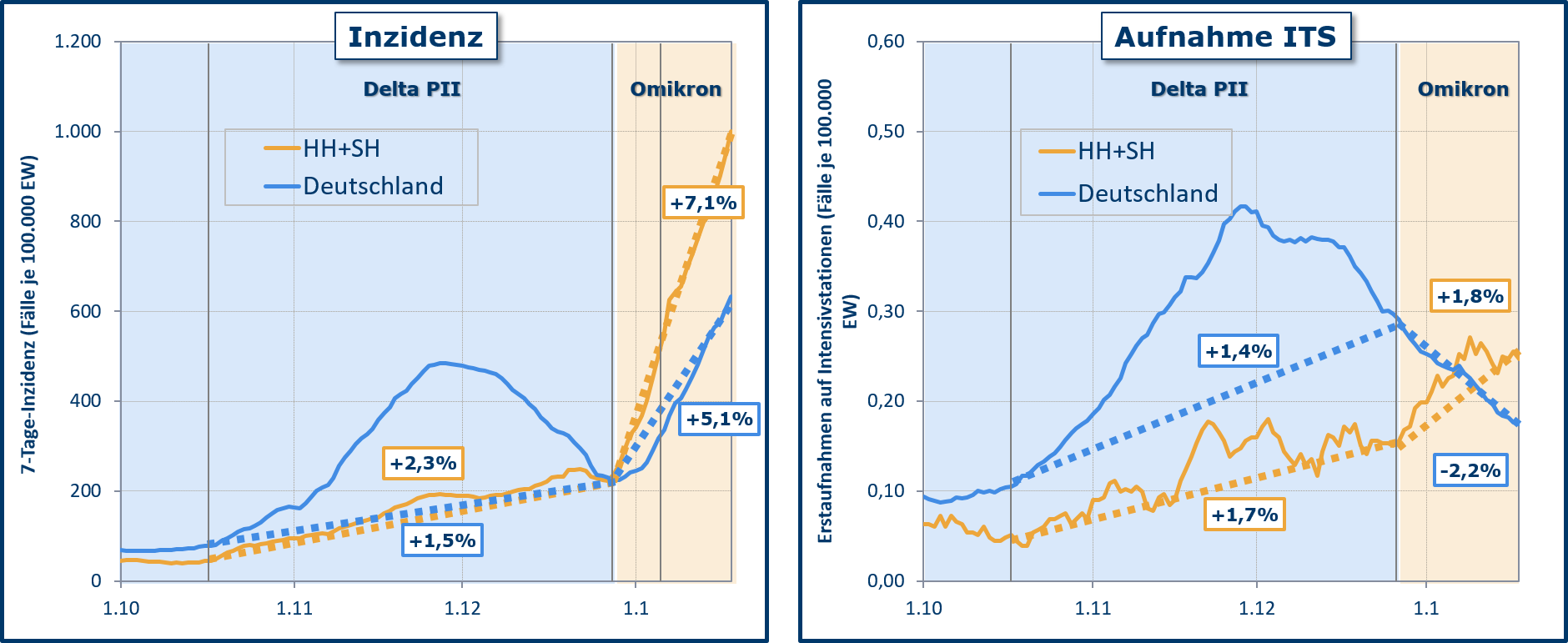

Hamburg und Schleswig-Holstein gehen voran -

Mit der Inzidenz steigen auch wieder die Einweisungen auf Intensivstationen!

Deutschland

22.01.2022

- Von der Omikron-Welle sind Hamburg und Schleswig-Holstein am frühesten betroffen.

- HH und SH haben mit 7,1% Zunahme der täglichen Inzidenz deutlich höhere Steigerungsraten als Deutschland im Durchschnitt (5,1%).

- Die Aufnahmen auf Intensivstationen (ITS) pro 100.000 EW steigen in HH und SH mit 1,8% täglich.

- Im Bund sinkt dieser Wert derzeit noch ab (-2,2%), weil sich zahlreiche Bundesländer noch in der Delta-Welle (Phase II) befinden, in der die Schutzmaßnahmen (insb. 2G) noch gut wirken.

- Es ist daher zu befürchten, dass die Omikron-Welle in Deutschland (im Unterschied zu anderen Ländern wie UK) aufgrund des teilweise unzureichenden Impfschutzes der Bevölkerung zu unerwünschten Auswirkungen in den Intensivstationen der Krankenhäuser führen wird.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten von RKI und DIVI

2G/3G wirkt!

Bisher als Alternative zur Impfpflicht bewährt.

Deutschland

03.01.2022

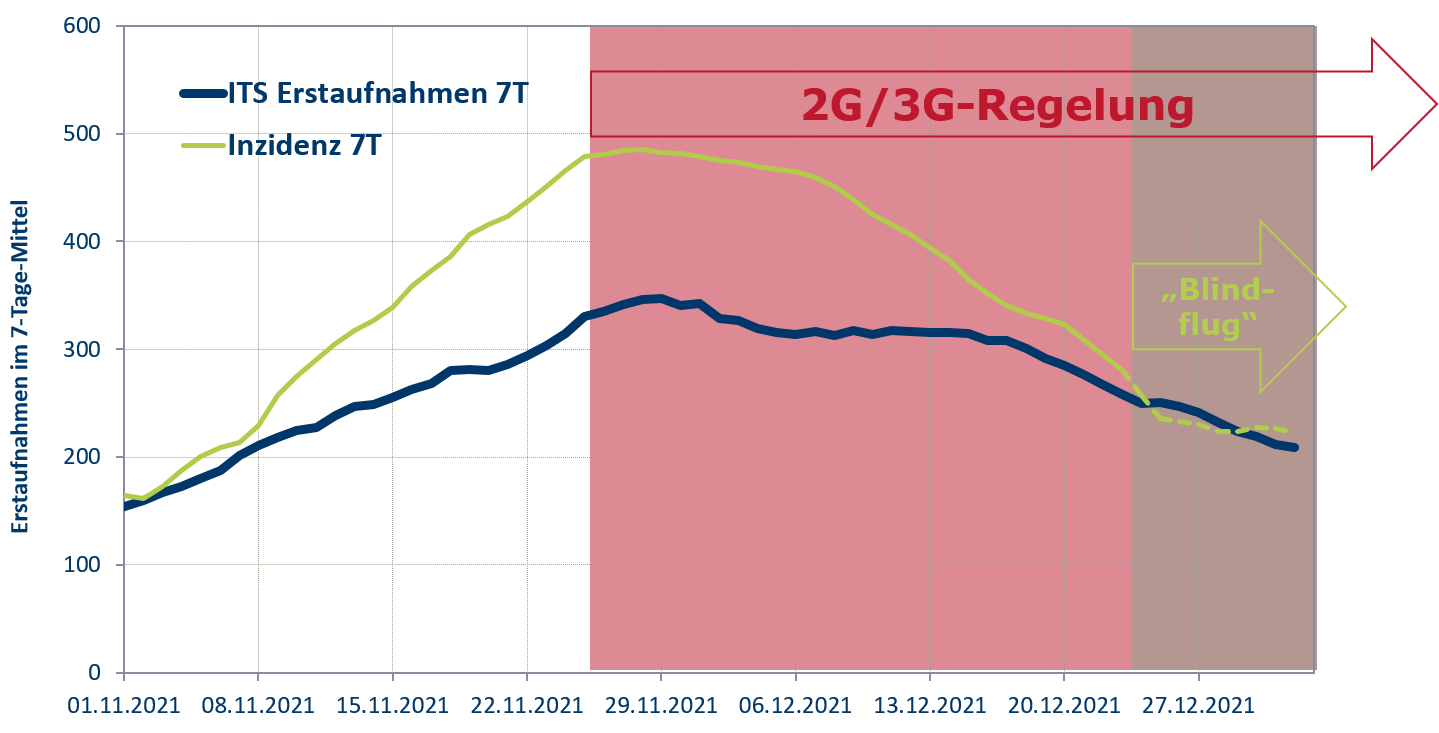

- Seit Ende November 2021 die sog. "Bundesnotbremse" außer Kraft gesetzt worden ist, haben alle Bundesländer Regelungen getroffen, die selektiv auf das Ansteckungsrisiko der nicht Geimpften zielen (2G/3G).

- Der deutliche Rückgang der Infektionszahlen in der Delta-Welle zeigt, dass diese Maßnahmen gut greifen: Inzidenz und Erstaufnahmen auf Intensivstationen (ITS) gehen kontinuierlich zurück.

- Die ITS-Erstaufnahmen sind auch in der Zeit des "Blindflugs" ein vermutlich validerer Indikator und zeigen an, dass auch in der Gegenwart zumindest schwere Fälle noch weiter zurückgehen.

- Somit ist zumindest für die kritische Belegung der ITS ein Mittel gefunden, das eine sofortige Einführung der Impfpflicht oder äquivalenter Maßnahmen nicht erforderlich macht.

- Die Wirkungen der Omikron-Variante sind bisher entweder noch nicht ausreichend prominent oder sie kommen nicht auf den ITS an.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten von RKI und DIVI

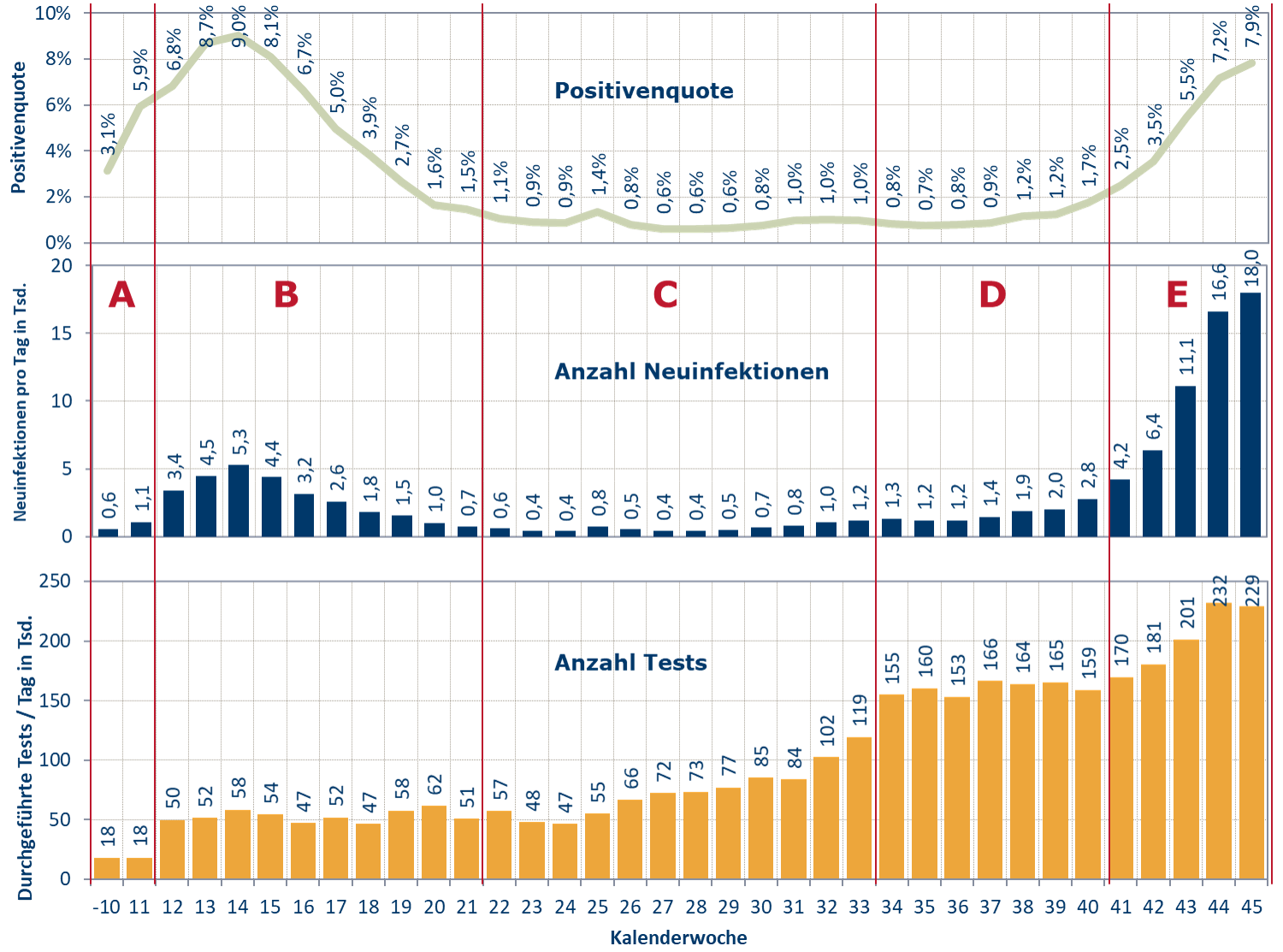

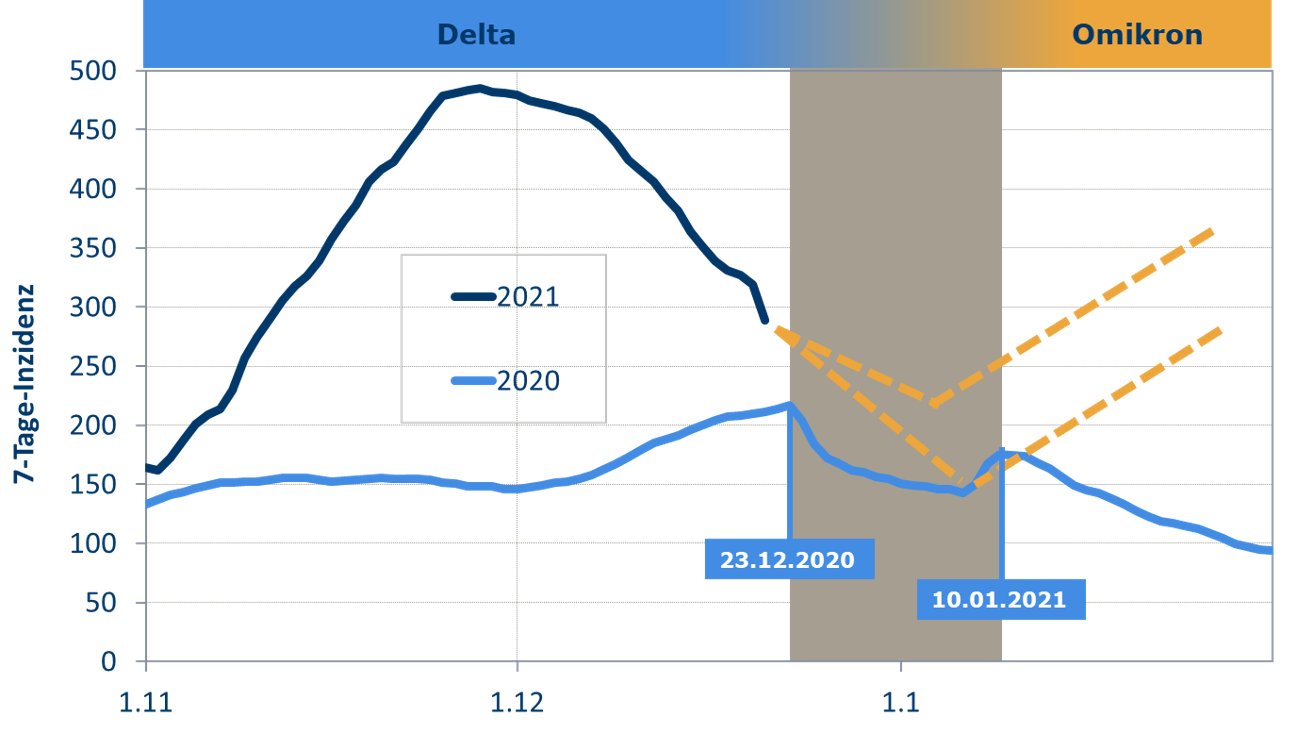

Fertig machen zum Blindflug! Verlässliche Daten gibt es erst wieder nach dem 10. Januar

Deutschland

23.12.2021

Von morgen (24.12.) bis Mitte Januar werden wir nicht wissen, wie sich Omikron ausbreitet

- Ab dem 24. Dezember 2021 wird sich wiederholen, was sich schon im Vorjahr abgespielt hat:

- Aufgrund der weitgehend zurückgefahrenen Aktivitäten im Gesundheitswesen und teilweise auch in den Gesundheitsämtern werden die gemeldeten Fallzahlen auch in diesem Jahr scheinbar stark zurückgehen.

- Im vergangenen Jahr war dies ein sehr großes Problem, weil bis Mitte Januar niemand sagen konnte, ob die Lockdown-Maßnahmen wirken (sie haben tatsächlich gewirkt).

- In diesem Jahr werden wir bis Mitte Januar nicht wissen, wie sich die sicher zu erwartende Zunahme der Inzidenz durch Omikron entwickeln wird.

- Die Einrichtung von Pilotregionen, die schon im vergangenen Jahr gefordert wurden, wurde anscheinend nicht in Angriff genommen. Hiermit hätte das Datenloch vermieden werden können.

- Die Strategie des RKI, das Datenloch zu kompensieren war, vom Schlimmsten auszugehen und dies zu kommunizieren. Dies war nicht richtig und wird in diesem Jahr auch nicht richtig sein.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Hierzu teilt das RKI mit

.

Quelle: Screenshot RKI Dashboard vom 23.12.2021

Nicht geimpfte Covid-19-Patienten beanspruchen dreimal mehr Intensiv-Kapazitäten als ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht

Deutschland

22.12.2021

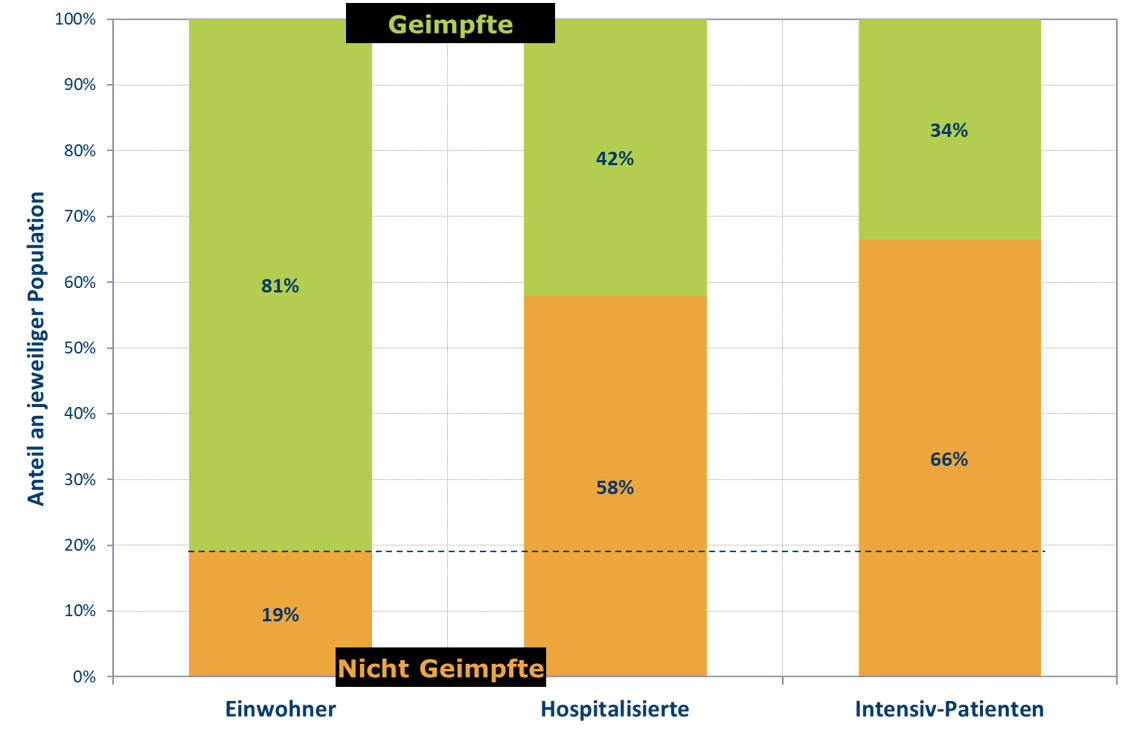

Anteile nicht geimpfter Personen an Bevölkerung, Hospitalisierten und Intensiv-Patienten in der Analyse

Nach dem Wochenbericht des RKI vom 16. Dezember 2021 waren ca. 56,1 Millionen Erwachsenen (ab 18 Jahren) in Deutschland geimpft und ca. 13,3 Millionen nicht geimpft. Der Anteil nicht geimpfter Personen betrug damit 19 Prozent.

Der Anteil nicht geimpfter Personen an Fällen, die hospitalisiert wurden, betrug allerdings 58 Prozent, und

der Anteil von Fällen von ungeimpften Personen aus Intensivstationen betrug sogar 66 Prozent.

Gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung beanspruchen ungeimpfte Erwachsene einen bis zu 3,4-fachen Anteil der Fälle in Intensivstationen.

Diese Berechnungen erfolgen auf Basis von "klnischen Informationen" (darunter Impfungen), die in den vom RKI veröffentlichten Daten allerdings nur für ca. ein Drittel aller Fälle (35,1 %) ermittelbar sind. Die oben berichteten Anteile sind vor diesem Hintergrund eher höher anzusetzen, weil davon auszugehen ist, dass Patientengruppen mit mangelnden deutschen Sprachkenntnissen bei den Fällen mit fehlenden klinischen Informationen überrepräsentiert sind.

Ingesamt besteht ein eklatantes Missverhältnis dergestalt, dass ungeimpfte Personen einen viel höheren Anteil der Intensivkapazitäten in Anspruch nehmen, als ihnen aufgrund ihres Bevölkerungsanteils "zusteht".

Diese höhere Inanspruchnahme kommt zustande, weil der nicht vorhandene Impfschutz schwere Verläufe stark begünstigt.

Die individuelle Präferenz von nichtgeimpften Personen, sich vor Impfschäden zu schützen, wird mit massiven Krankheitsfolgen erkauft, die zu Lasten der geimpften Bevölkerung gehen, deren reguläre Krankenhausversorgung (Herz-Kreislauf, Krebs etc.) dadurch eingeschränkt wird.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI (darunter Wochenbericht vom 16.12.2021) und von Destatis

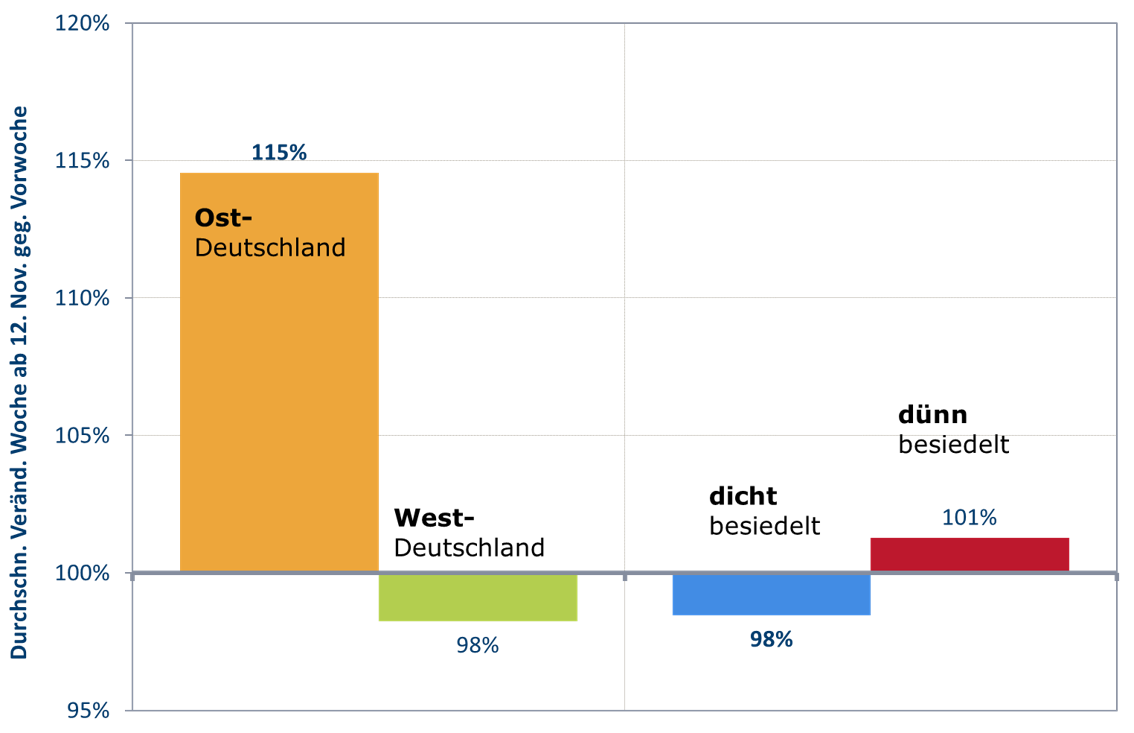

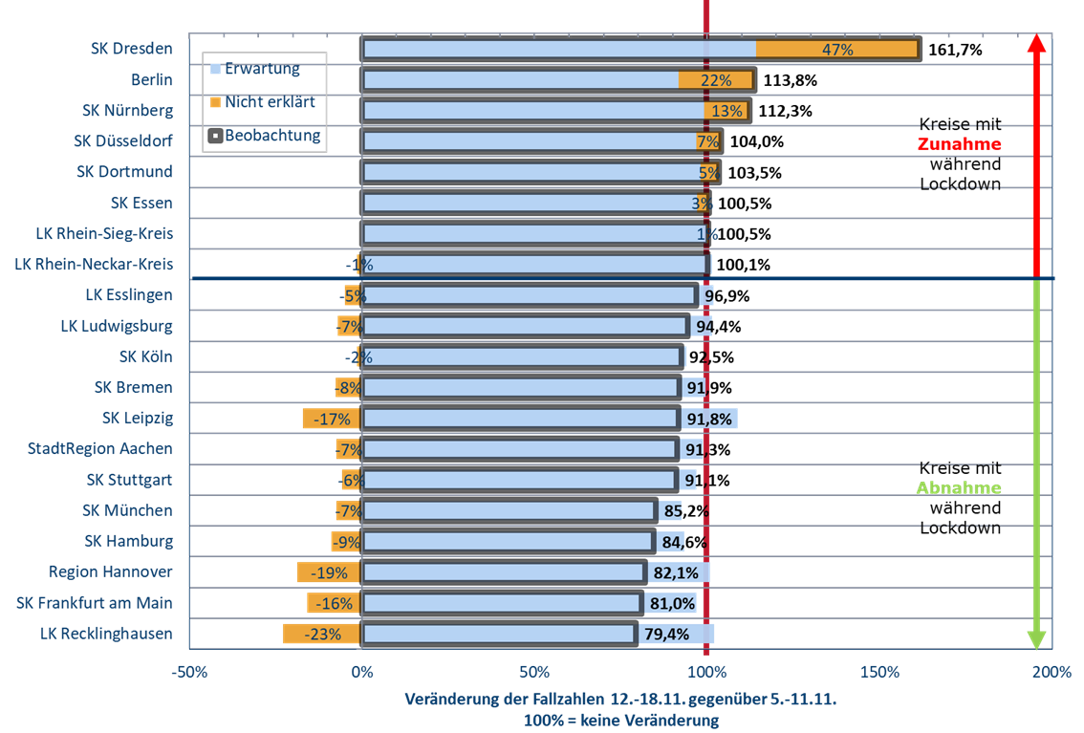

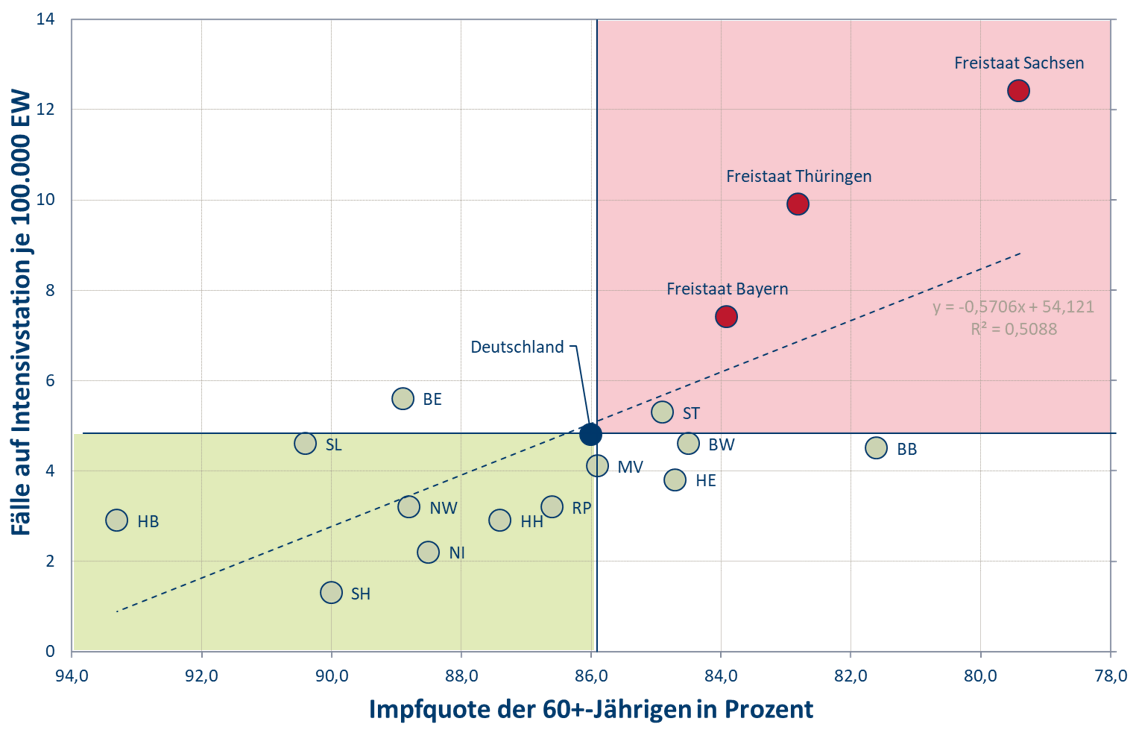

Für die Freistaaten in den Bundes-Lockdown?

Deutschland

30.11.2021

Fakten:

A. Geringe Impfquoten, hohe Inzidenz, hohe Intensiv-Belegung in den Freistaaten.

B. In zahlreichen Bundesländern ist die ITS-Belegung bei weniger als der Hälfte zu Spitzenzeiten der zweiten und dritten Pandemie-Welle.

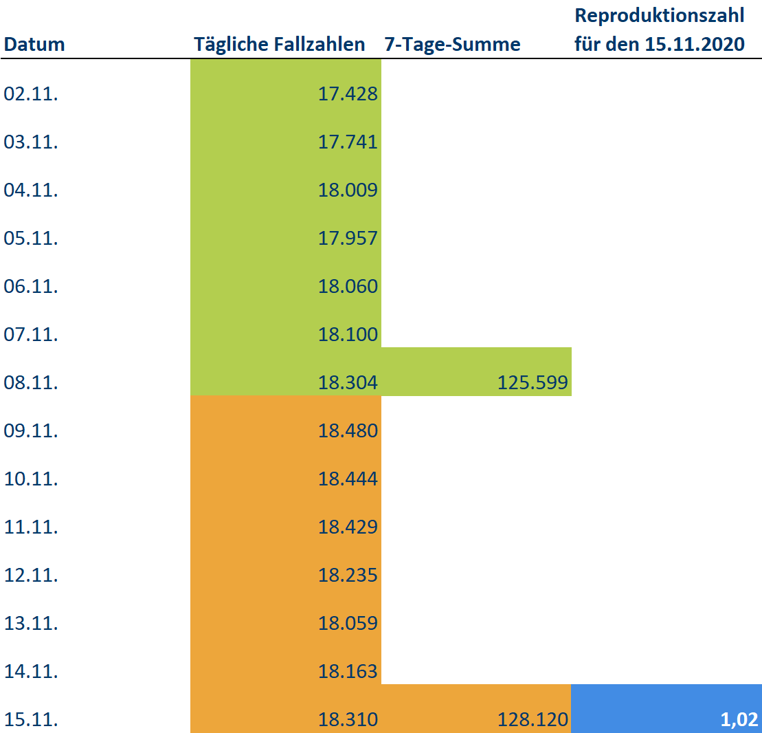

C. Reproduktionszahl bundesweit unter 1, seit 19.11. sinkend.

Bei diesen Daten sind der konsequente Schutz der Ungeimpften in den Freistaaten sowie die weitere Durchführung des nationalen Impfprogramms die Mittel der Wahl und kein bundesweiter Lockdown!

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

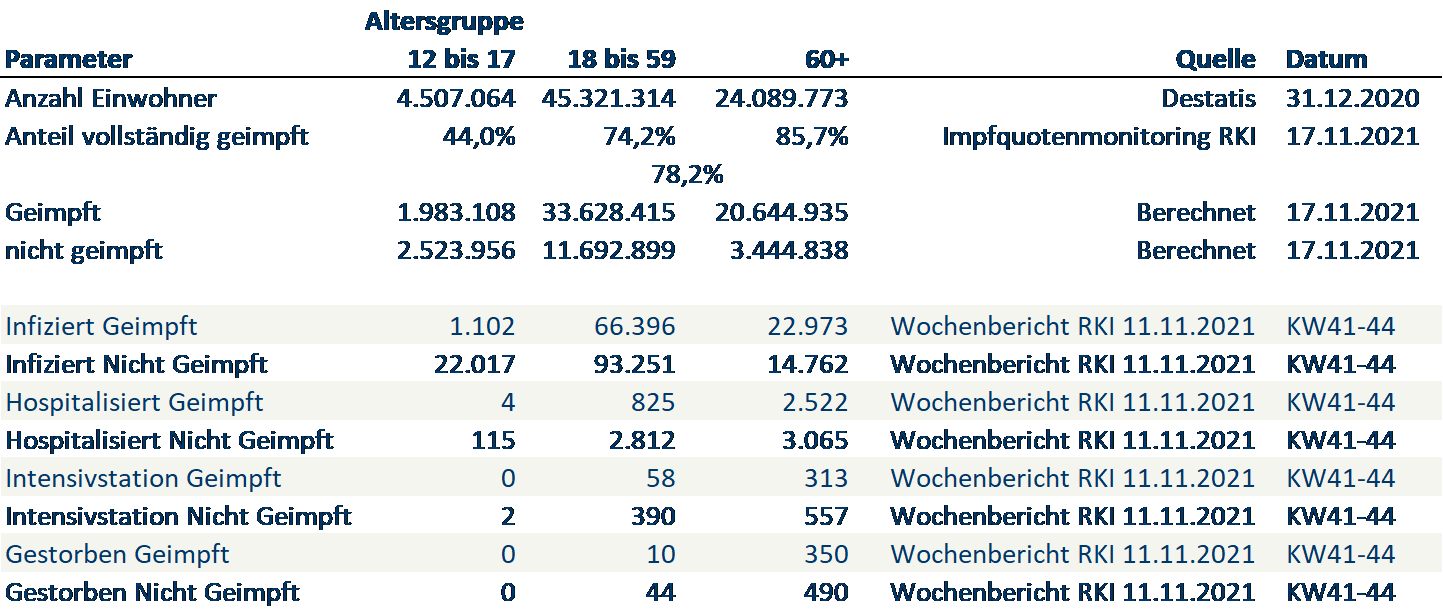

Nicht geimpfte Menschen haben ein weit höheres Risiko wegen Covid-19 schwer zu erkranken, das Kranken-

haus oder die Intensivstation in Anspruch nehmen zu müssen oder gar zu sterben

Deutschland

17.11.2021

Insbesondere wenn Menschen 60 Jahre und älter sind, sollten sie sich besonders vor einer Infektion schützen, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden

Obwohl jeder Mensch das Recht hat, über eine Impfung frei zu entscheiden, müssen die Konsequenzen aus der Nicht-Inanspruchnahme einer Impfung gegen die Covid-19-Infektion bedacht werden. Diese Konsequenzen sind:

• Infektionen mit dem Covid-19-Virus, daraus folgende

• Krankenhaus-Behandlungen,

• Behandlungen auf der Intensivstation oder

• Tod.

Diese Risiken sind in ihrer Höhe offensichtlich nicht bekannt, werden in hoch emotionalen Diskussion sogar bestritten. Eine einfach zu lesende Quelle gibt auch das RKI nicht heraus. Daher wird im Folgenden mit Daten von Robert-Koch-Institut und Destatis eine einfach zu verstehende Darstellung präsentiert.

Von folgenden Voraussetzungen wird dabei ausgegangen:

Die 15,1 Mio. ungeimpften Einwohner im Alter von 18+ Jahren machen 21,8% der Bevölkerung in dieser Altersgruppe aus. Mit 947 von 1.318 Intensivbehandelten (KW 41-44) stellen sie allerdings 71,9% der Intensivpatienten und beanspruchen damit ein Mehrfaches ihres Bevölkerungsanteils. Unter Berücksichtigung der COVIMO-Studie (RKI) ist für den aktuellen Anteil der vollständig Geimpften in der Bevölkerung ein geringfügig höherer Anteil zu erwarten. Die hier berichteten Befunde würden sich dadurch zu Ungunsten der nicht Geimpften verändern.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI und von Destatis

Die folgende Abbildung zeigt, dass die verschiedenen Ereignishäufigkeiten je 100.000 Einwohner mehrfach höher sind bei nicht geimpften Personen gegenüber Geimpften. Die Behandlungshäufigkeit auf Intensivstationen weist sogar einen mehr als 10-fach erhöhten Wert auf. Die Häufigkeit der Hospitalisierungen ist über 7-fach und die Todesfolge mehr als 8-fach erhöht.

Bei ca. 3,4 Mio. Ungeimpften in der Altersgruppe von 60+ und 11,7 Mio. Ungeimpften unter den 18- bis 59-Jährigen muss dafür gesorgt werden, dass sich Ungeimpfte vor allem in Zeiten hoher Inzidenzen nicht infizieren. Auf die Diskussion von gezielten Maßnahmen zum Infektionsschutz der Ungeimpften kann nicht verzichtet werden. Die Alternative, nicht geimpften Infizierten den Zugang zur Krankenhaus-Behandlung zu verwehren, wäre ethisch nicht vertretbar.

Ein selektiver Infektionsschutz der Ungeimpften darf nicht als Aufforderung zu einem indirekten Impfzwang missverstanden werden.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI und von Destatis

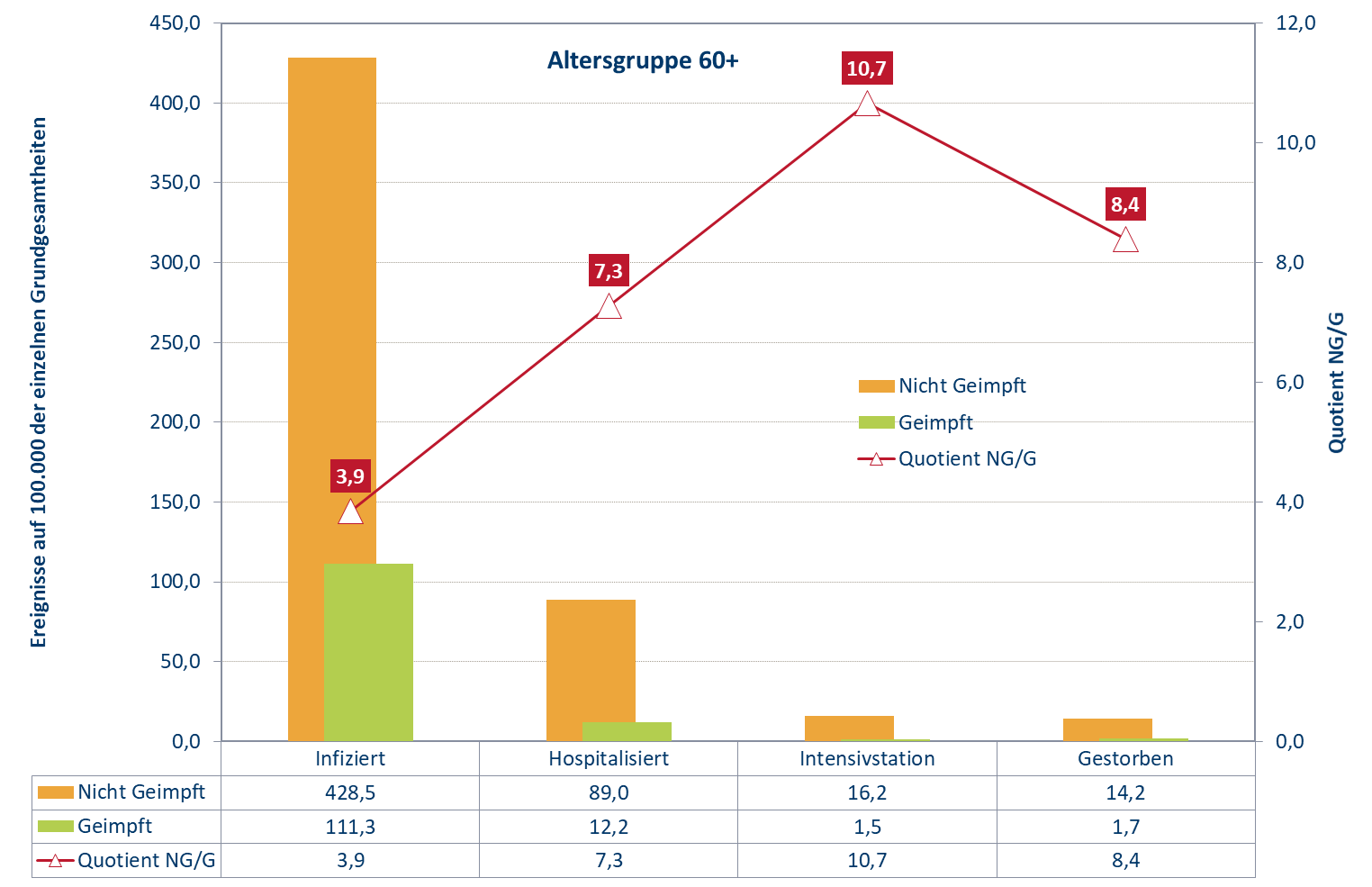

Zur Ermittlung der Zahl der nicht im Akutstadium verstorbenen Fälle verwendet IGES sehr ähnliche Regeln wie das RKI

Deutschland

12.09.2021

Auch das RKI geht in der Mehrzahl der Fälle davon aus, dass ein Covid-19-Infizierter nach 28 Tagen "genesen" ist

- Das RKI hat in einer Antwort auf die Anfrage von IGES dankenswerteweise dargelegt, dass für die Ermittlung der Zahl der Genesenen ein Algorithmus zur Anwendung kommt, der auf insgesamt 6 Regeln basiert (nach Abzug der Zahl der Gestorbenen - siehe dazu folgende Abbildung).

- Im Wesentlichen wird dabei davon ausgegangen, dass eine infizierte Person 28 Tage nach der Erkrankung (bzw. nach Meldung der Infektion) nicht mehr akut krank ist und damit den "Genesenen" zugerechnet wird. Wenn ein Fall als 'leicht' eingestuft wird, wird diese Grenze bereits nach 14 Tagen gezogen.

- IGES verwendet bei der Ermittlung von Todesfällen von "Genesenen" ein leicht modifiziertes Kriterium: Wenn eine infizierte Person später als 35 Tage (5 Wochen) nach der Meldung der Infektion vom RKI als "verstorben" gemeldet wird, wird sie den "Genesenen" zugerechnet. Zusätzlich wird noch eine Grenze von 70 Tagen und mehr verwendet, um sehr späte Fälle zu unterscheiden.

- Der Aufschlag von 7 Tagen gegenüber dem RKI ist dadurch begründet, dass angenommen wird, dass zwischen dem Sterbedatum (nicht öffentlich bekannt) und dem Datum der Mitteilung an die Öffentlichkeit einige Tage vergehen und es auch zu Beginn des Falls zu einem Meldeverzug kommen kann.

- Verschiedentlich war am Vorgehen von IGES bei der Ermittlung von Fällen, die vermutlich nicht an Covid-19 akut verstorben sind, Kritik geäußert worden. Hierdurch würden Fälle nicht erfasst, die noch später als 5 Wochen verstürben.

- Dass es solche Fälle gibt, wird für den Einzelfall keinesfalls bestritten, aber die Annahme einer Grenze für die Dauer der akuten Infektion erfolgt aus statistischen Gründen und findet sich gleichermaßen beim Vorgehen des RKI.

- Auch die Statistik des Vereinigten Königreichs (UK) geht davon aus, dass eine zeitliche Grenze von 28 Tagen "provides a more accurate, and sensitive measure, of the immediate impact of COVID on deaths. This will allow us to better determine if deaths related to COVID are trending up or down." Nur solche Todesfälle, die sich innerhalb dieser Frist ereignen, werden als akut Verstorbene gezählt.

Quelle: Mitteilung RKI

Presse-Aussage, dass 80 Prozent der Corona-Todesfälle an anderen Todesursachen verstorben seien, bezieht sich keinesfalls auf die gesamte Zeit der Pandemie, sondern nur auf den aktuellen Zeitraum seit Juli 2021

Weitergehende Informationen zum Presseartikel in der WELT vom 30. August 2021

Deutschland

01.09.2021

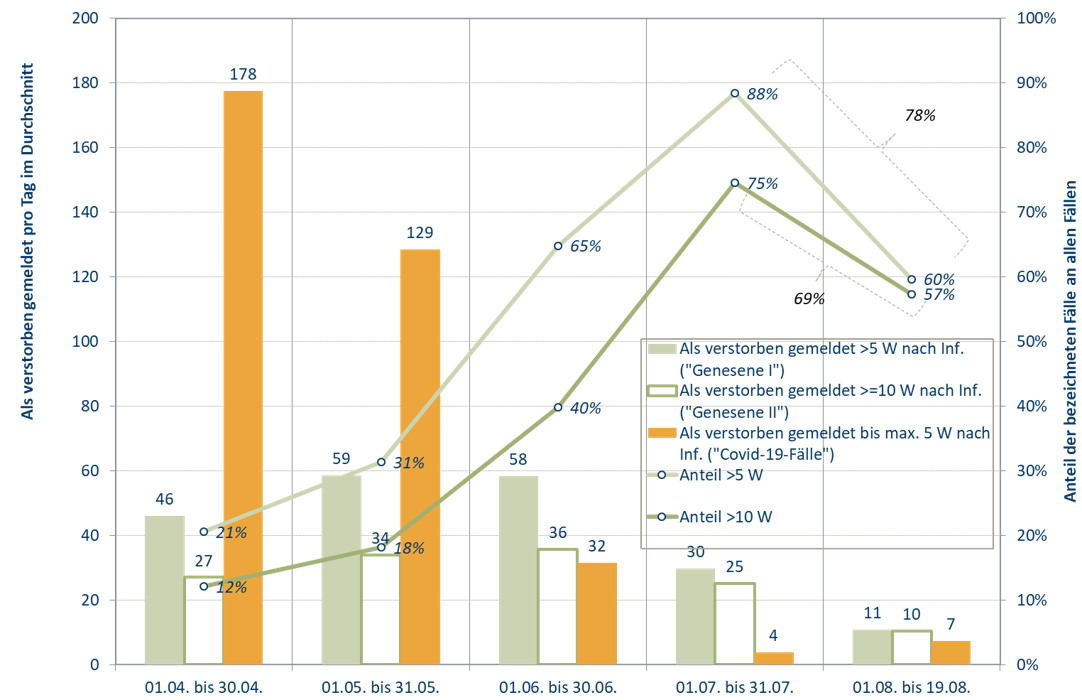

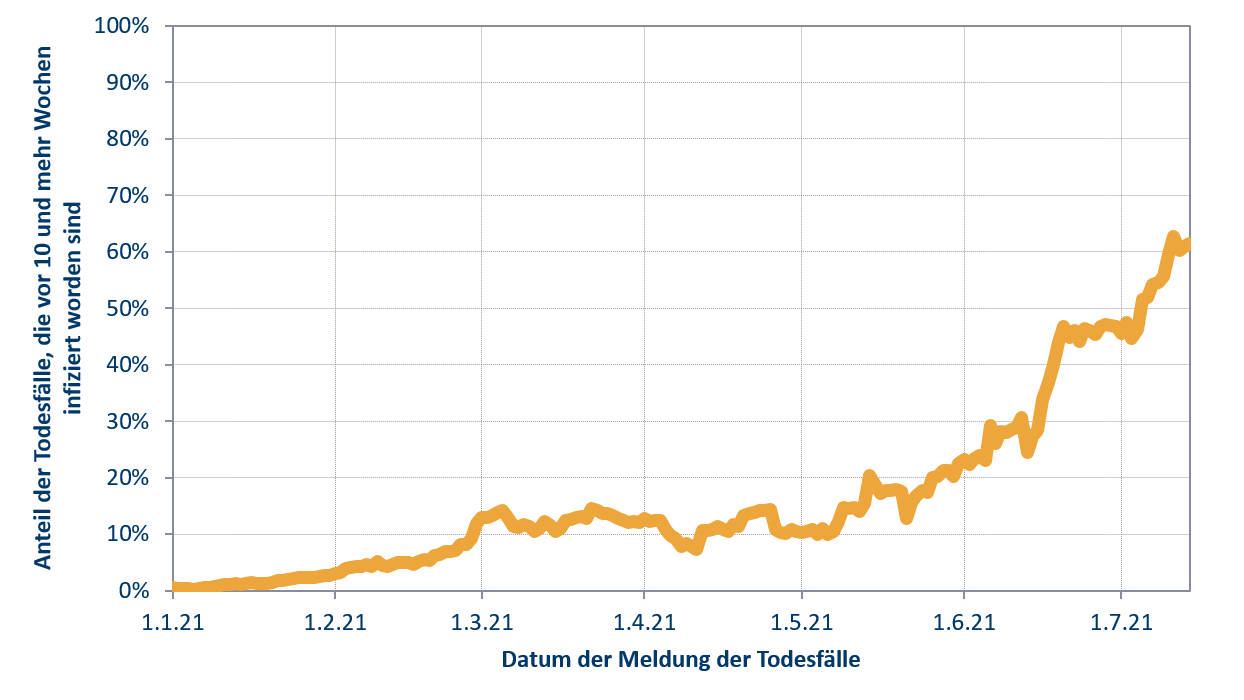

Juli / Mitte August 2021: Ca. 80 Prozent der gemeldeten Todesfälle sind mehr als fünf Wochen vor der Meldung infiziert worden bzw. ca. 70 Prozent vor mehr als zehn Wochen

- Von April bis Juli ist der Anteil der täglich gemeldeten Todesfälle von ca. 20 auf über 80 Prozent gestiegen, die fünf und mehr Wochen vor der Todesmeldung als infiziert gemeldet worden sind (1. April bis 19. August: 78%).

- Wenn man die Fälle betrachtet, die sogar 10 und mehr Wochen vorher als infiziert gemeldet worden sind, betrug der Anteil im Juli immerhin 75 Prozent (1. April bis 19. August: 69%).

- Im August hat sich dieser Trend etwas zurückgebildet.

- Damit besteht die Gefahr einer Überschätzung der Sterbefallzahlen. Im genannten Zeitraum betrifft dies 80 Prozent (5-Wochen-Grenze) bzw. 70 Prozent (10-Wochen-Grenze) der gemeldeten Todesfälle, für die eine andere Todesursache maßgeblich sein könnte als eine Covid-19-Infektion. Je länger der Zeitraum ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich Sterbefälle von Genesenen dem normalen Sterbegeschehen der Bevölkerung annähern.

- Zur Methode

- Die Fälle derjenigen, die max. fünf Wochen nach der Infektionsmeldung als "verstorben" gemeldet worden sind, werden den akut an Covid-19 Verstorbenen zugerechnet. Hintergrund sind empirische Befunde, dass bei Verstorbenen die Zeit vom Symptombeginn bis zum Tod im Mittel (Median) 11 Tage einnimmt ("Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19"). Unter Berücksichtigung verschiedener Meldeverzüge werden zur Ermittlung der Zahl der akut an Covid-19 Verstorbenen bei der erfolgten Analyse fünf Wochen angenommen. Im Vereinigten Königreich wird diese Frist auf 28 Tage festgelegt.

- Die Analyse wurde auf der Grundlage einer Datenbank erstellt, die aus täglichen Kopien der RKI-Daten besteht, die dem RKI-Dashboard zugrunde liegen.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Sorgen um Anstieg der Sterbefälle oder die Überlastung des Gesundheitssystems sind wenig begründet

Der Impfschutz hält bei den gefährdeten Altersgruppen

Deutschland

16.08.2021

Infektionsfälle von Menschen im Alter von 80+ sind seit Beginn des Jahres weitgehend verschwunden

Rückgang der Infektionsfälle von 80+-Jährigen beträgt 98 Prozent seit Beginn des Jahres bzw. des Impfprogramms.

Dieser Befund ist Ausdruck der Wirkung des bundesweiten Impfprogrammes, das insbesondere den Schutz der Alten zum Ziel hatte, die besonders anfällig für einen tödlichen Ausgang sind.

Trotz Anstieg der allgemeinen Inzidenz sind die gefährdeten Altersgruppen nicht betroffen.

Auch der aktuelle leichte Anstieg der Infektionen in der Gesamtbevölkerung bleibt bei den Alten praktisch aus.

Sorgen um einen neuerlichen Anstieg der Todesfälle oder um die Überlastung des Gesundheits-systems sind aus dieser Perspektive nicht begründet.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

16.08.2021

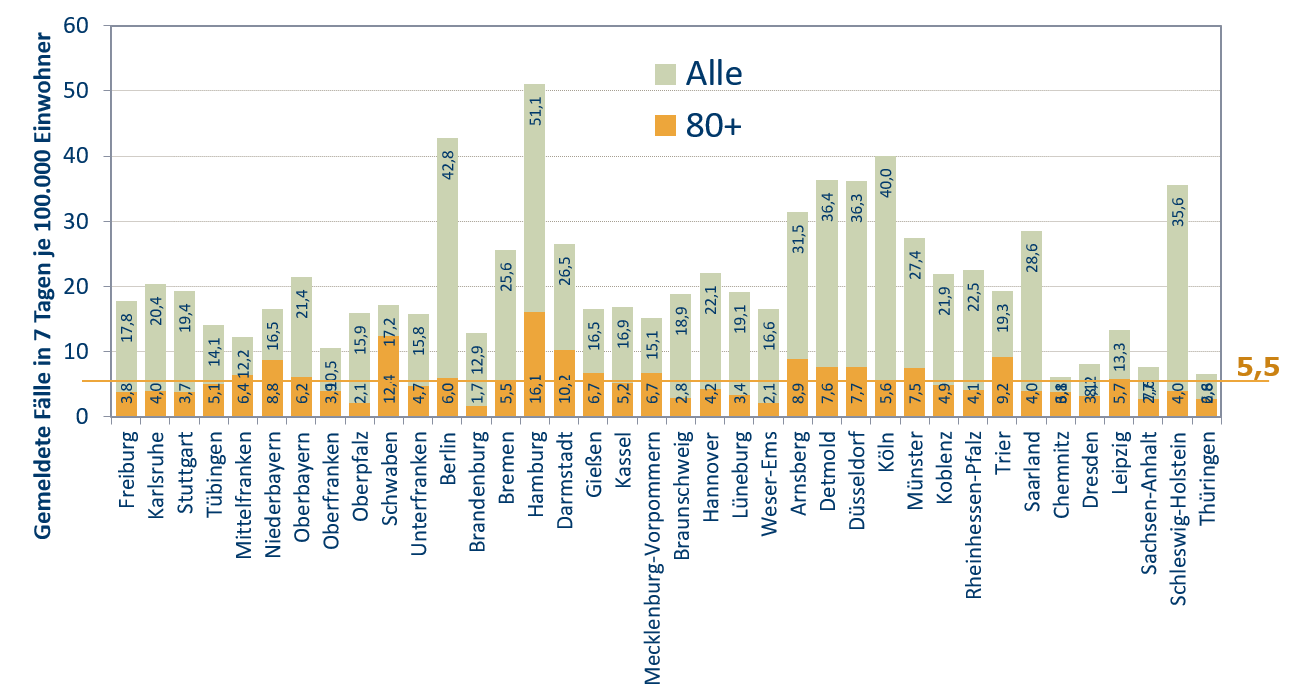

Infektionshäufigkeit bei Alten gegenwärtig fast überall auf ähnlich niedrigem Stand

Gemeldete Inzidenz bei 80+-Jährigen zeigt nur bei wenigen Regierungsbezirken stärkere Abweichungen.

Nur Hamburg und der Regierungsbezirk Schwaben zeigen Werte über 10.

Dort sollte nach Lücken im Impfprogramm gesucht werden.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI. Berücksichtigt sind die Kalenderwochen 30 bis 32

Derzeit werden zu viele Corona-Todesfälle gemeldet

Gefahr der Überschätzung der Sterblichkeit während des zu erwartenden Anstiegs der Infektionen

Deutschland

24.07.2021

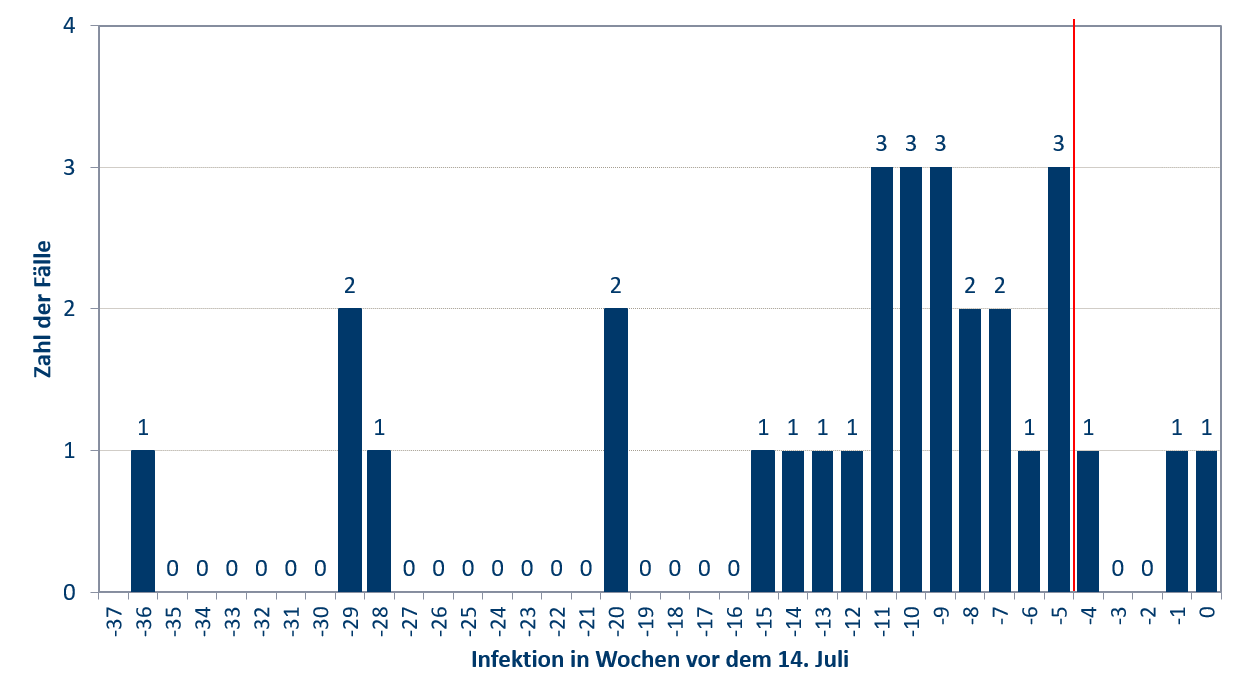

Am Beispiel des 14. Juli: Von 31 neu gemeldeten Todesfällen waren nur 3 in den zurückliegenden 5 Wochen infiziert worden

- 16 von 31 Todesfällen sind vor 10 Wochen oder länger zurückliegend infiziert worden.

- Dieser Befund ist Ergebnis einer längsschnittlichen Analyse der täglich vom RKI veröffentlichten Fallzahlen über neue Infektionsfälle und neue Todesfälle, wie sie im „COVID-19-Dashboard“ zu sehen sind.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Deutschland

24.07.2021

Der Anteil der neu gemeldeten Todesfälle, die vor 10 und mehr Wochen infiziert wurden, ist jetzt auf über 60% gestiegen

- Der Anteil der Todesfälle, die nicht als akute Reaktion auf eine Coronavirus-Infektion gedeutet werden können, steigt seit Anfang 2021 ständig.

- Als Hintergrund ist in Betracht zu ziehen, dass Meldungen erfolgen, bei denen die aktuelle Todesursache nicht dokumentiert wird.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

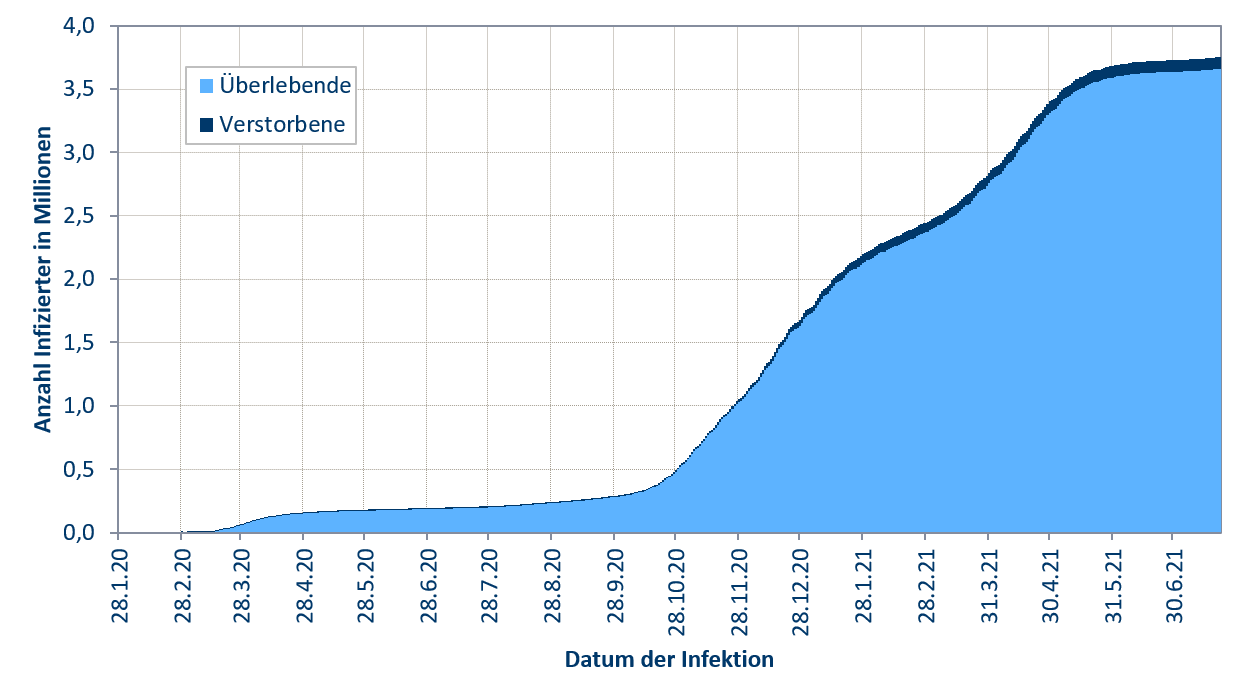

Deutschland

24.07.2021

Von den insgesamt 3,7 Millionen genesenen COVID-19-Infizierten sterben pro Tag etwa 100 an anderen Todesursachen

- Genesene COVID-19-Infizierte sind – wie alle Menschen – einem Sterberisiko ausgesetzt.

- Dieses liegt auf der Basis der Altersstruktur der Genesenen nach unseren Berechnungen bei 10,2 im Vergleich zu 11,0 Verstorbene je 1.000 Einwohner pro Jahr in ganz Deutschland.

- Dies entspricht gut 100 COVID-19-Genesenen täglich, die an einer anderen Todesursache versterben und nicht an COVID-19.

- Es ist davon auszugehen, dass der hohe Anteil an Verstorbenen, die schon vor 10 Wochen oder länger infiziert worden sind, darauf zurückzuführen ist, dass ihnen fälschlicherweise als Todesursache „COVID-19“ zugewiesen wurde

- Eine aktuelle Studie aus mehreren Ländern (ohne Deutschland) zeigt, dass bei COVID-19-Patienten selbst mit schweren Störungen der Atemfunktion die Verweildauer auf der Intensivstation im Mittel bei 16 Tagen liegt.

- Für die kommenden Monate ist es daher erforderlich, dass die Gesundheitsämter Meldungen von Todesfällen vermeiden, die nicht an COVID-19 verstorben sind.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Deutschland

24.07.2021

Trotz wochenlanger sehr geringer Corona-Inzidenz geht die Zahl der täglich berichteten Todesfälle nicht weiter zurück

- Derzeit hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle bei 25 pro Tag eingependelt. Dazu gehören auch zahlreiche COVID-19-Verstorbene, deren Infektion länger zurückliegt und die genesen sind.

- Entsprechend dem im vorausgegangenen Beitrag dargestellten generellen Todesrisiko von schon lange genesenen COVID-19-Patienten ist davon auszugehen, dass jeder vierte aktuell gemeldete Corona-Tote fälschlicherweise den COVID-19-Sterbefällen zugeordnet wird.

- Erhöhte Sorgfalt der Gesundheitsämter bei der Zuordnung von COVID-19-Verstorbenen zu Coronavirus-Infektionen ist erforderlich.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

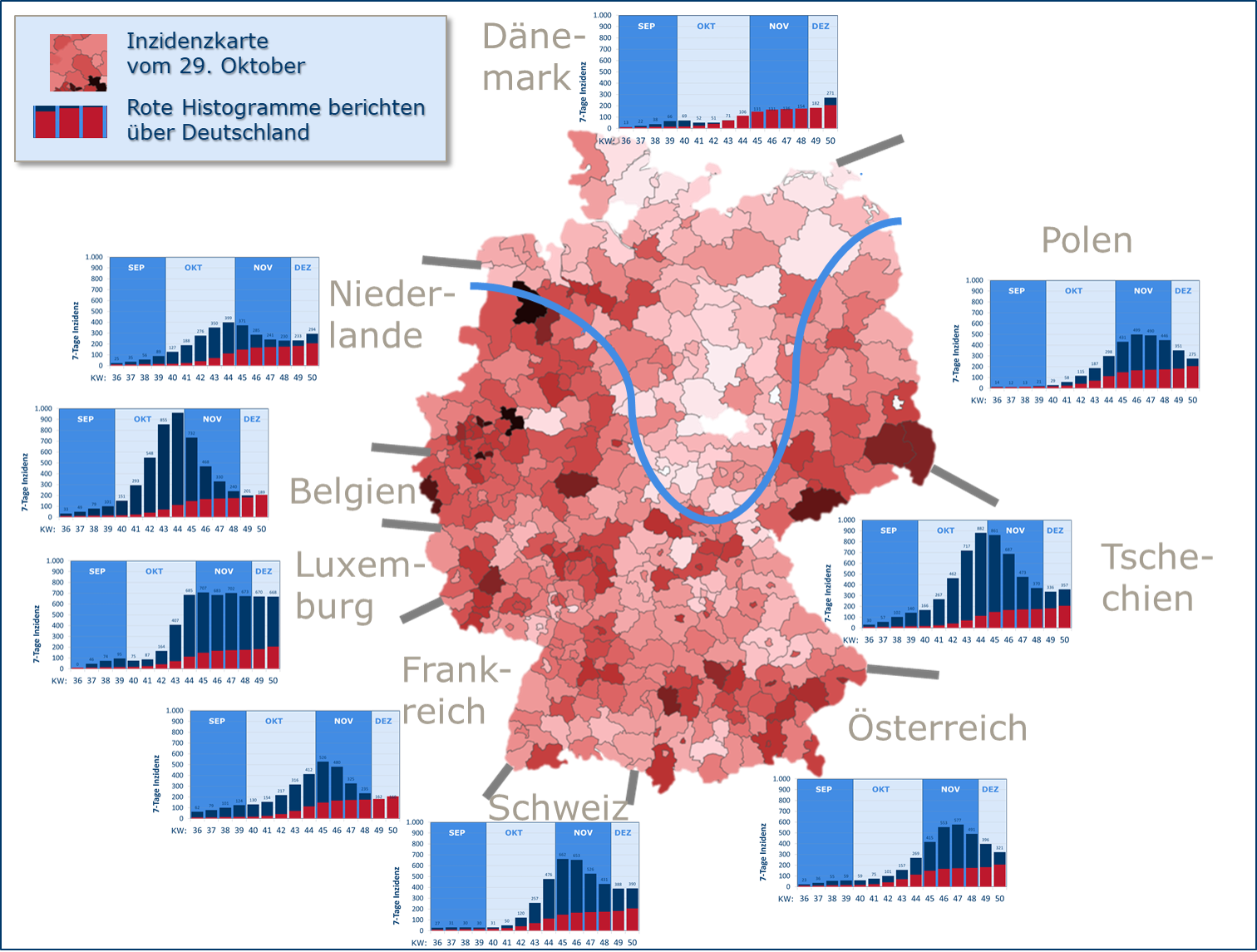

Die Pandemie in Europa

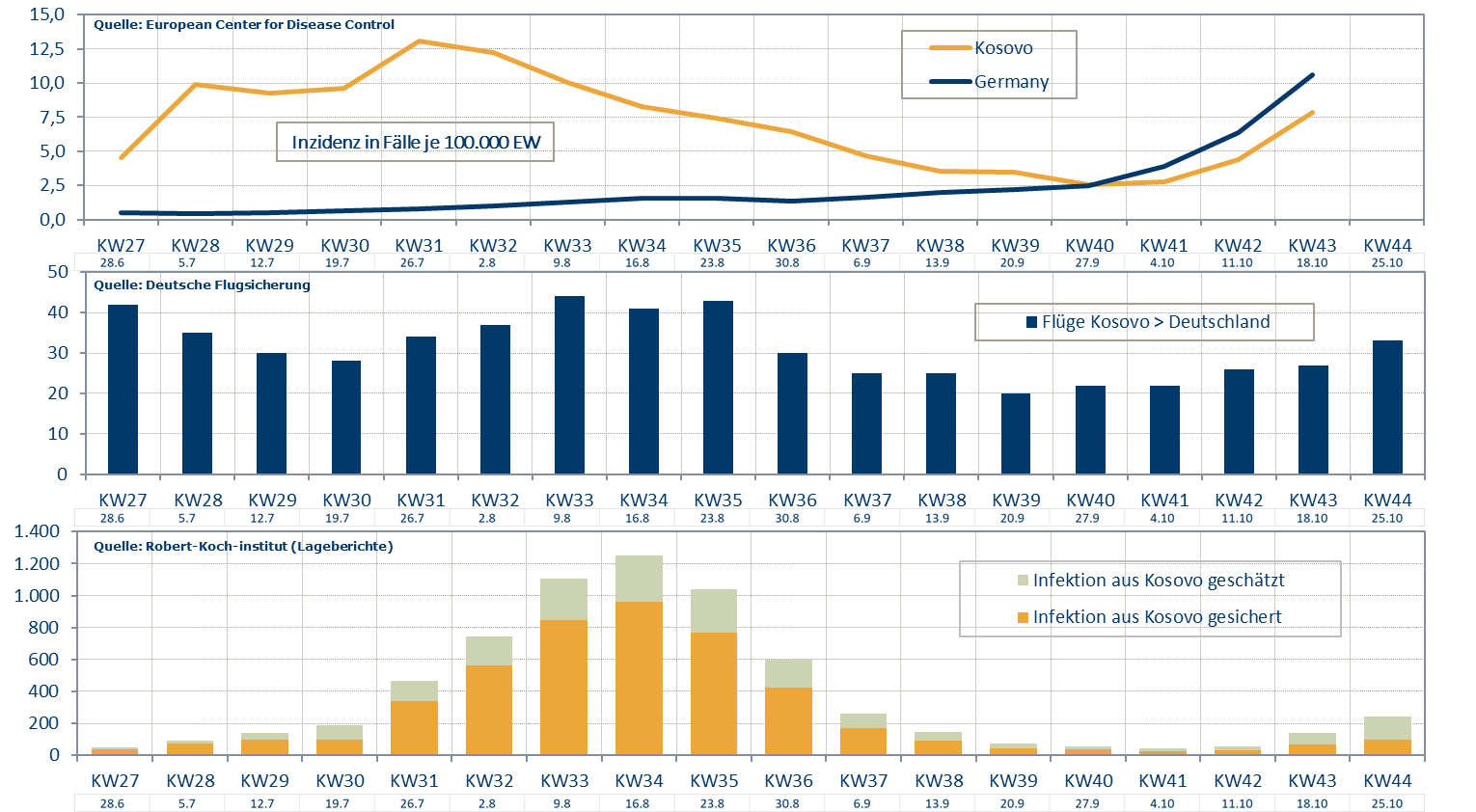

Das Corona-Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen und macht auch nicht Halt zwischen verschiedenen Staaten. Die kleinräumige Mobilität, Fernverkehr und Flugreisen tragen dazu bei. Nationale und regionale Eingriffe versuchen, der Infektionen Herr zu werden. Das Zusammenwirken aller Kräfte führt zu einem "Tanz der Nationen", der kaum vorherzusagen ist.

The Pandemic in Europe

The Corona virus is transmitted from person to person and does not stop between different countries. Small-scale mobility, long-distance travel and air travel contribute to this. National and regional interventions are trying to control the infections. The interaction of all forces leads to a "dance of nations" that is hard to predict.

Deutschland

18.04.2021

Letalität der Neuinfektionen fast um 75 Prozent gegenüber Höchststand gesunken.

Die Letalität der Covid-19-Fälle ist vom September bis zum Januar ständig gestiegen von 0,3 Prozent auf maximal 4,6 Prozent (Faktor 15).

Die wesentlichen Ursachen sind darin zu sehen, dass

1. in der Hochphase der 2. Welle besonders viele alte Menschen betroffen waren, die ein hohes Sterberisiko haben und

2. die medizinische Versorgung erhebliche Fortschritte bei der Versorgung von schwer Erkrankten gemacht hat.

Der Rückgang auf derzeit ca. 1,3 Prozent ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Impfprogramm bei den Alten Wirkung zeigt. In einzelnen Bundesländern (v.a. Thüringen) sind dabei allerdings noch erhebliche Verbesserungen möglich.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Unter "Letalität" wird der Quotient aus den an einer Erkrankung Verstorbenen (Zähler) und den von dieser Erkrankung Betroffenen (Nenner) verstanden. Die Letalität gibt an, wie "schlimm" eine Erkrankung ist.

Hierzu lassen sich unterschiedliche Berechnungsregeln heranziehen. Aus Gründen der Praktikabilität wurden an dieser Stelle die Zahlen herangezogen, wie sie in den "Lageberichten" des RKI täglich abgebildet werden. Diese wurden lediglich einer 7-Tage-Mittelung unterzogen, um Tagesschwankungen zu glätten.

Die Zahl der Verstorbenen wurde gegenüber der Zahl der als infiziert Gemeldeten jeweils 21 Tage später gewählt, weil zwischen der Meldung der Infektion und der Todesmeldung beim RKI ungefähr drei Wochen liegen (was allerdings Schwankungen unterworfen ist).

Nachbarländer

30.07.2021

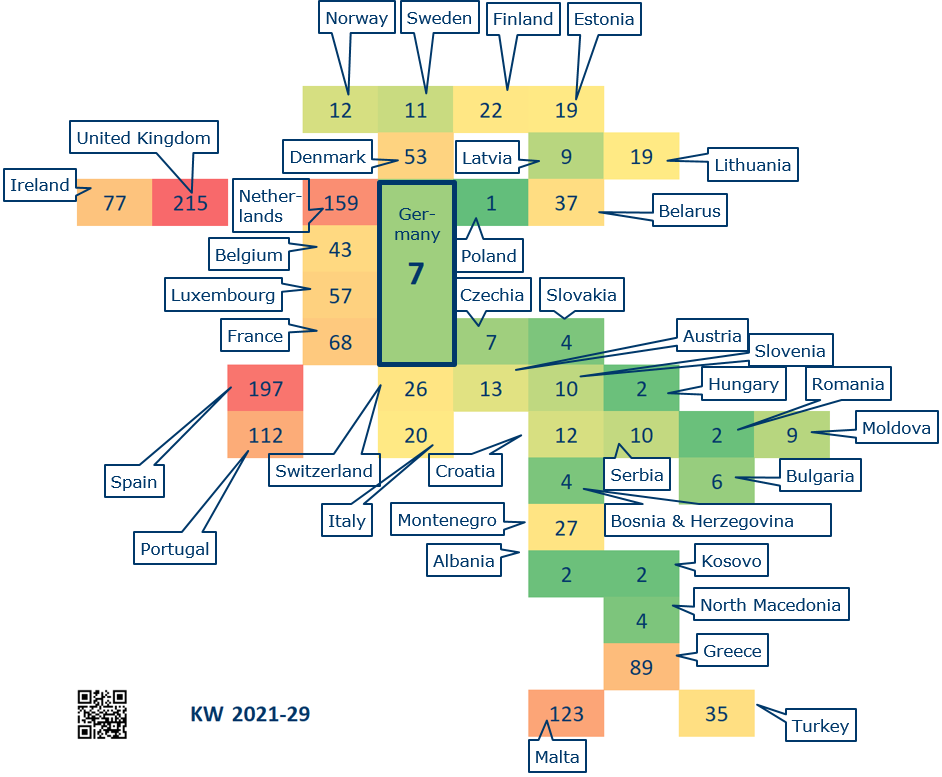

KW29: Die Entkoppelung von Inzidenz und Restriktionen

- Eine Karte ändert ihre Bedeutung

- Ein Blick auf die Karte zeigt erneut eine vielfach (30fach) höhere Inzidenz im Vereinigten Königreich (UK).

- Aber im Unterschied zu Darstellungen noch im April ist UK heute das Land, in dem die allermeisten Restriktionen gefallen sind - insbesondere Beschränkungen bei größeren Ansammlungen. Hintergrund ist der sehr hohe Impfstatus der Bevölkerung mit Ausnahme von Kindern und Jugendlichen, die jetzt das Zentrum des Infektionsgeschehens darstellen.

- Auch Deutschland begegnet dieser Entwicklung insofern gelassen, als Personen, die aus UK (bzw. anderen Risikogebieten oder Hochrisikogebieten) einreisen, keine Quarantäne mehr antreten müssen, wenn sie vollständig geimpft sind.

- Bemerkenswert ist im Vergleich zum vergangenen Jahr der Umstand, dass die Balkanländer (die im vergangenen Jahr Quelle für Infektionen von Urlaubsrückkehrern waren) ganz überwiegend eine geringe Inzidenz aufweisen.

- Vor diesem Hintergrund sollte es auch in Deutschland kein Zurück mehr geben zu den noch im Frühjahr gültigen allgemeinen Beschränkungen. Der Impfstatus von Erwachsenen muss eine zentrale Rolle spielen.

Quelle: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) - Die Inzidenzen sind pro 100.000 Einwohner und umgerechnet auf 7 Tage

Video über die Ausbreitung der Pandemie seit Beginn

Die Ausprägung der zeitlich-räumlichen Verteilung der Pandemie in Deutschland kann jederzeit angehalten, vor- und zurückgesetzt werden. Es erlaubt das Studium der Infektionsherde und ihrer Ausbreitung über die Zeit.

Dazu empfiehlt es sich, die Entwicklung einzelner regionaler Cluster anzusehen, die in unserem Artikel vom 13.3.2021 beschrieben sind.

26.03.2021

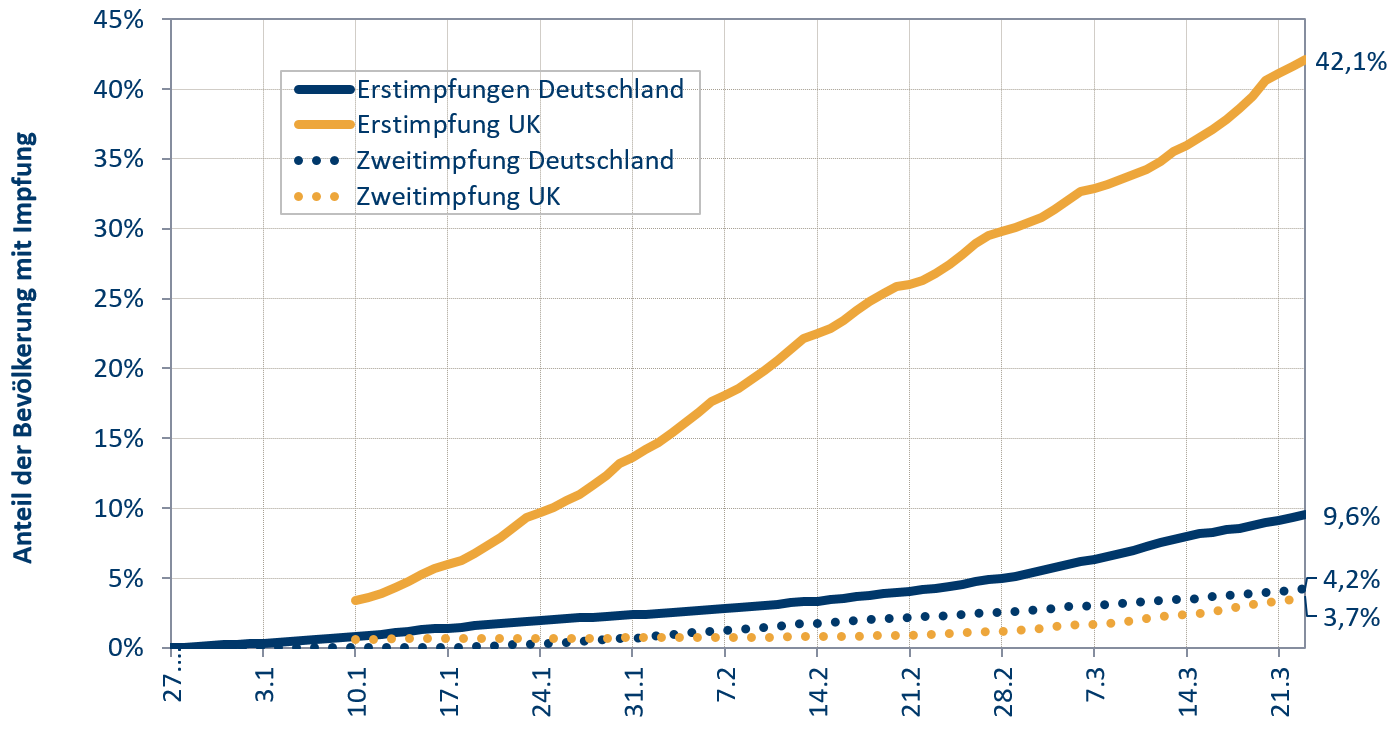

Verbreitung von Impfungen in Deutschland und Großbritannien

Das britische Impfprogramm unterscheidet sich diametral vom deutschen:

- Überwiegende Verwendung des Impfstoffes für die erste Dosis bei Streckung des Intervalls.

- Fünffache Impfquote gegenüber Deutschland durch deutlich höheren Einsatz von Impfstoff.

Quelle: https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations | https://impfdashboard.de/daten

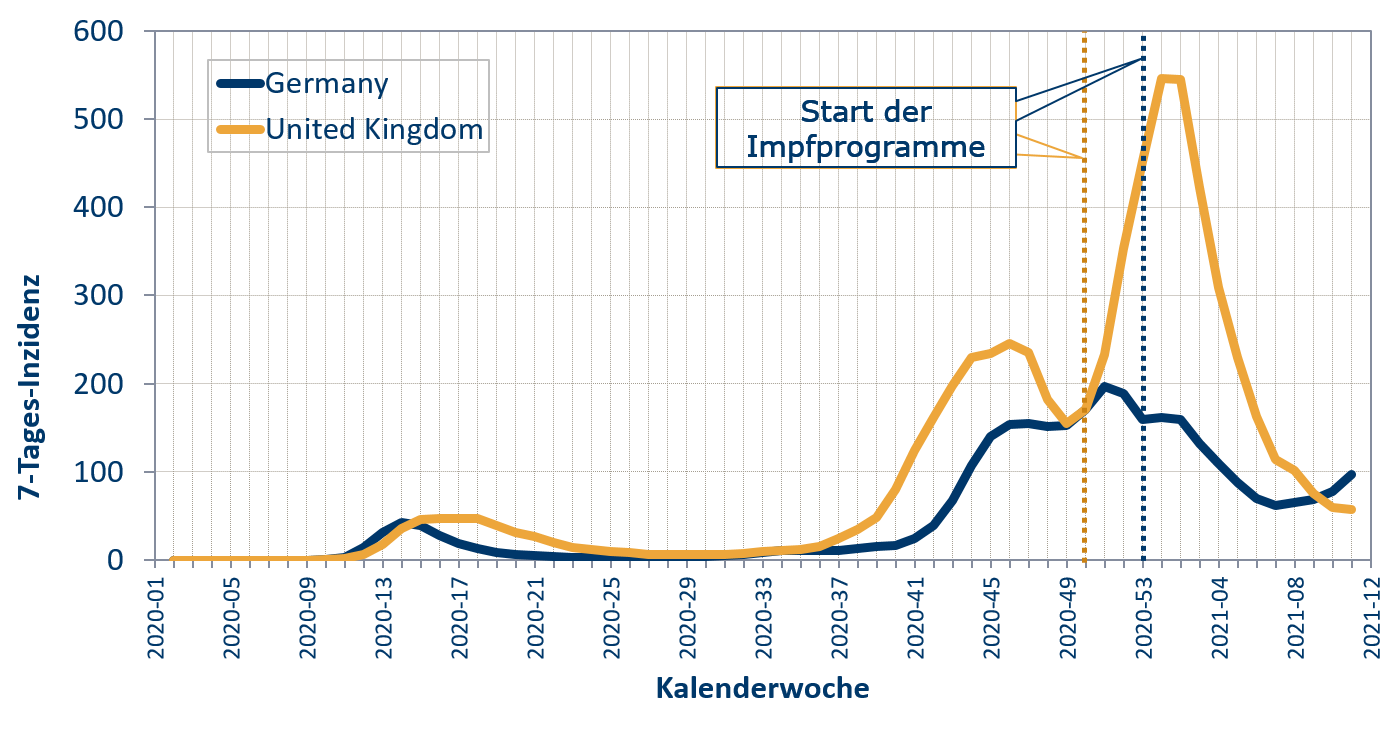

26.03.2021

Die Effekte zeigen, dass die britische Strategie in der Lage war, eine knapp 3fach höhere Inzidenz (verursacht durch die sog. "britische Mutation" auf dasselbe Niveau zu bringen, wie es derzeit in Deutschland vorherrschend ist. Die Inzidenz sinkt noch immer.

Es ist zu vermuten, dass ein unverzüglicher Einsatz aller verfügbaren Impfdosen in Deutschland eine erhebliche Hilfe sein könnte, die derzeit steigenden Fallzahlen noch zu kontrollieren.

Quelle: https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations | https://impfdashboard.de/daten

Deutschland

06.03.2021

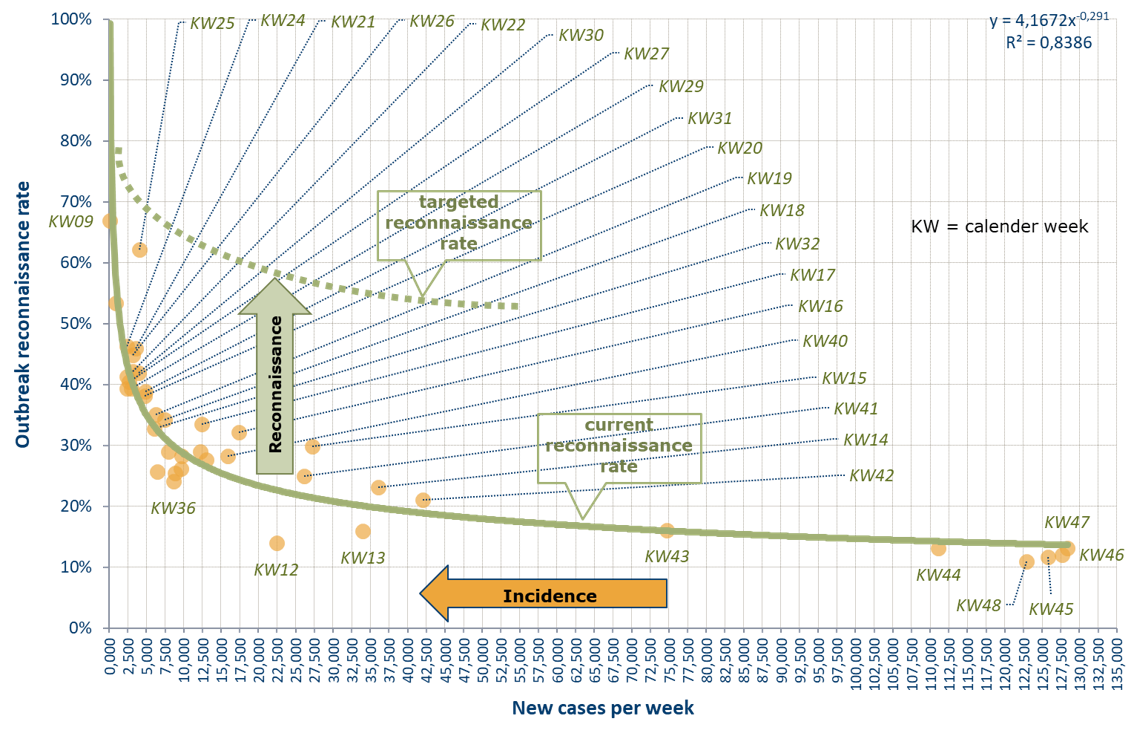

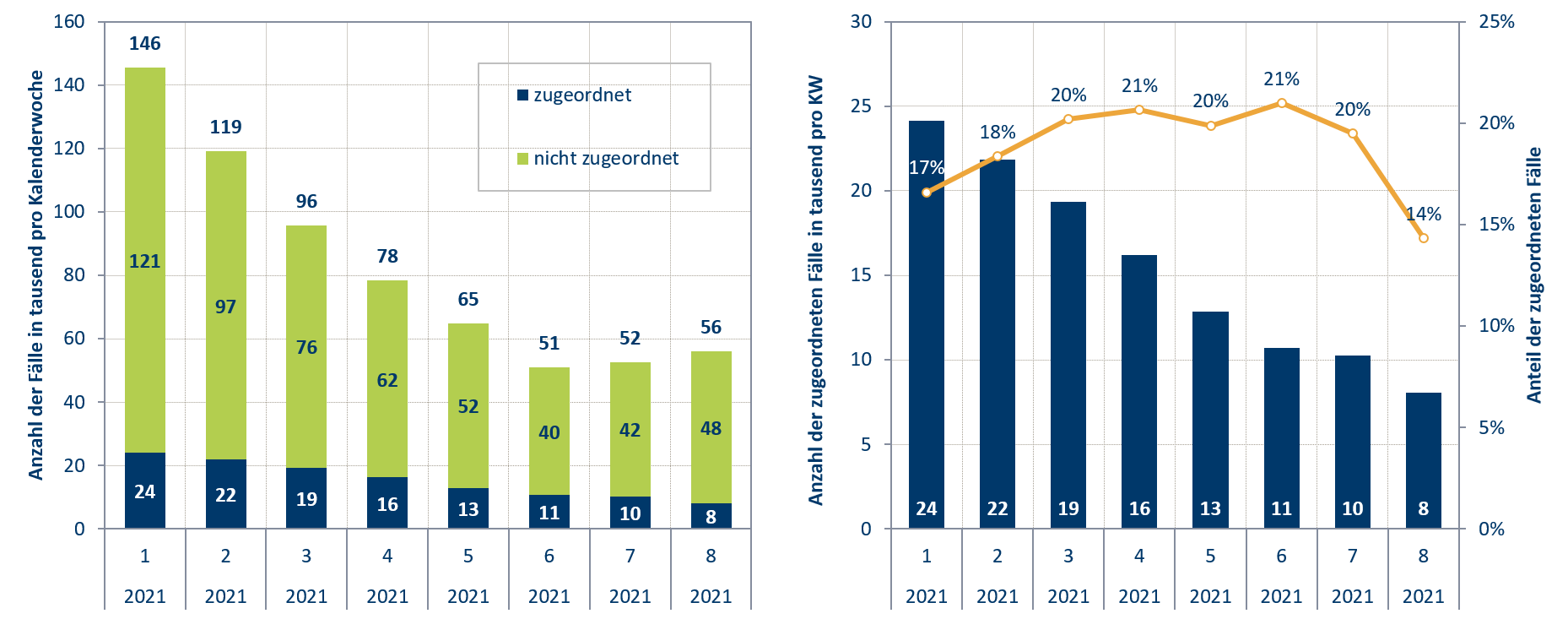

Seit Beginn des Jahres schaffen die Gesundheitsämter die Zuordnung von Fällen zu Ausbrüchen nicht substanziell zu steigern, obwohl die Inzidenz um zwei Drittel gesunken ist

Die Schwellenwerte für Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen zur Senkung der Inzidenz werden häufig damit begründet, dass bestimmte Schwellwerte erreicht sein müssen, damit die Gesundheitsämter ihre Aufgaben erfüllen können, die ihnen im Rahmen der Infektionsbekämpfung zugeordnet sind. Diese sind bedeutsam, weil

- die Aufklärung von Einzelfällen nur durch die Anwendung von Wissen aus früheren Ausbrüchen erfolgen kann,

- die Prävention davon abhängt, dass Erkenntnisse über besondere Gefährdungen vorliegen.

Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass die Fälle bzw. ihre Zugehörigkeit zu Ausbrüchen schwer zu eruieren sei. Die Lage bliebe daher vielfach "diffus". Die Aufklärung selbst erfolgt in den Gesundheitsämtern offensichtlich nach sehr unterschiedlichen Regeln. Die dafür vorgesehene Software "SORMAS" ist offensichtlich in der Mehrheit der Kreise installiert, aber vermutlich noch wenig in Benutzung.

Als immer wieder geäußerte Einschränkung für diese Arbeit der Gesundheitsämter wird hervorgehoben, dass es in Phasen mit hoher Inzidenz schwieriger ist, die erforderliche Zeit für die Ausbruchsermittlung zur Verfügung zu stellen. Daraus kann die Erwartung abgeleitet werden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Anteil der Fälle, die einem Ausbruch zugeordnet werden können, und der Inzidenz.

Hervorhebungen durch IGES Pandemie Monitor

>>> Lagebericht vom 02.03.2021 (S. 11):

In den meisten Kreisen handelt es sich zumeist um ein diffuses Geschehen, mit zahlreichen Häufungen vor allem in Alten- und Pflegeheimen, dem beruflichen Umfeld sowie in Privathaushalten. In einigen Landkreisen ist ein konkreter größerer Ausbruch als Ursache für die hohen Inzidenzen bekannt. Zu der hohen Inzidenz tragen aber nach wie vor auch viele kleinere Ausbrüche bei, z.B. in Krankenhäusern.

...

>>> Lagebericht vom 02.03.2021 (S. 2):

Das genaue Infektionsumfeld lässt sich häufig nicht ermitteln.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Von der RKI-Website zum Thema "Ausbruchsuntersuchungen":

Das wahrscheinliche Infektionsumfeld wird ebenfalls erhoben und in die Meldesoftware eingegeben. Die Daten und Entwicklungen werden dienstags im Situationsbericht veröffentlicht. Tatsächlich ist es in der Praxis für Gesundheitsämter und Betroffene oft sehr schwer, den exakten Infektionsort zu bestimmen. Die Inkubationszeit ist mit bis zu 14 Tagen sehr variabel und die Symptome beginnen schleichend und sind oft unspezifisch.

...

Da eine eindeutige Aufklärung der eigenen Infektionsumstände für sehr viele Einzelfälle nicht möglich ist, ist die Aufarbeitung von COVID-19-Ausbruchsgeschehen umso wichtiger. Die Gesundheitsämter ermitteln im Umfeld von Fällen, ob weitere Fälle auftreten. Solche Ausbruchsgesehen werden den Landesbehörden und dem RKI ebenfalls übermittelt.

...

Für die zielgerichtete Prävention von COVID-19-Infektionen und -Ausbrüchen ist es wichtig zu wissen, unter welchen Bedingungen sich Infektionsübertragungen besonders leicht ereignen und Ausbrüche entstehen.

Die Ausweisung von Ausbrüchen dient in erster Linie der Erleichterung der Arbeit im Gesundheitsamt und besseren Zusammenarbeit zwischen beteiligten Gesundheitsämtern. Wie Ausbrüche in den Gesundheitsämtern als solche gekennzeichnet werden, ist sehr unterschiedlich und hängt von den Gegebenheiten vor Ort sowie der Charakteristika der Ausbrüche ab. Manchmal kann es sinnvoll sein, einen größeren Ausbruch in mehrere kleinere Cluster zu unterteilen, sodass die absolute Anzahl der übermittelten Ausbrüche nicht immer aussagekräftig ist.

...

Es sind jeweils weitere Unterteilungen möglich. Allerdings sind auch diese Angaben mit Vorsicht zu interpretieren: Die Zuordnung ist nicht immer eindeutig. Trotz der Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten werden nicht alle Settings abgedeckt, in denen es zu Ausbrüchen kommt. Die Gesundheitsämter hatten zudem während der Krisensituation der ersten Welle aufgrund des hohen Aufkommens von Fällen häufig nicht die Kapazität, detaillierte Informationen zu Ausbrüchen zu erheben und zu übermitteln. Im Mittelpunkt stand zu dieser Zeit die Übermittlung der Fälle.

...

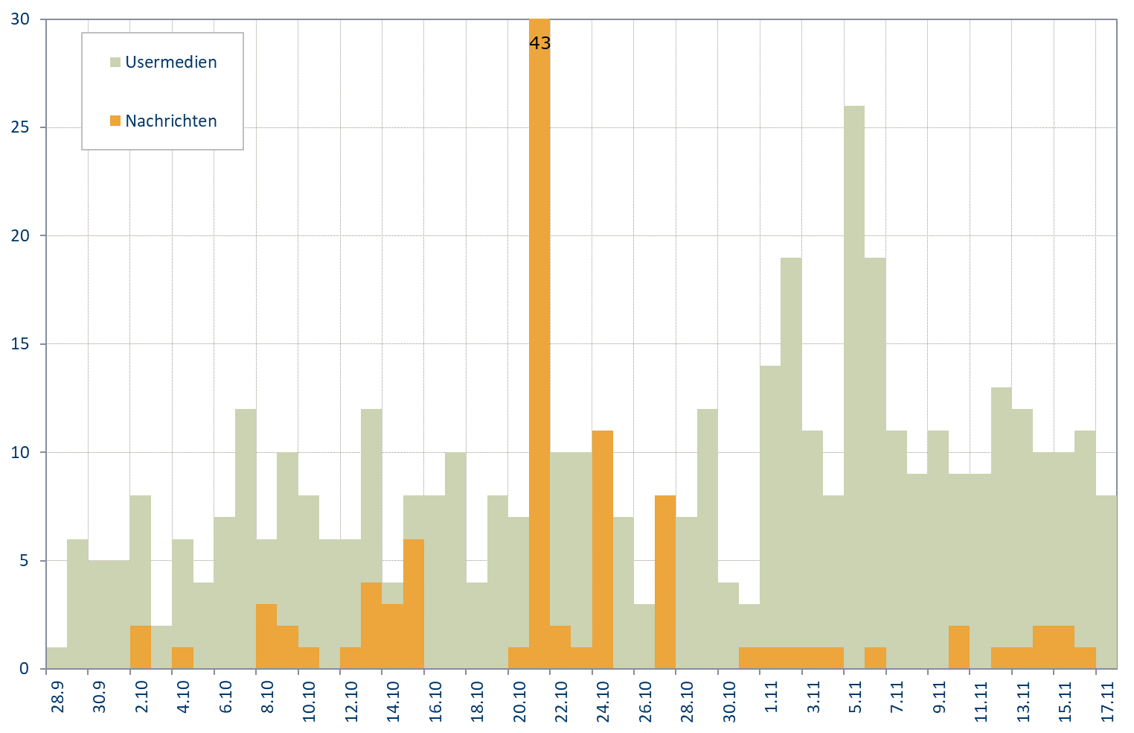

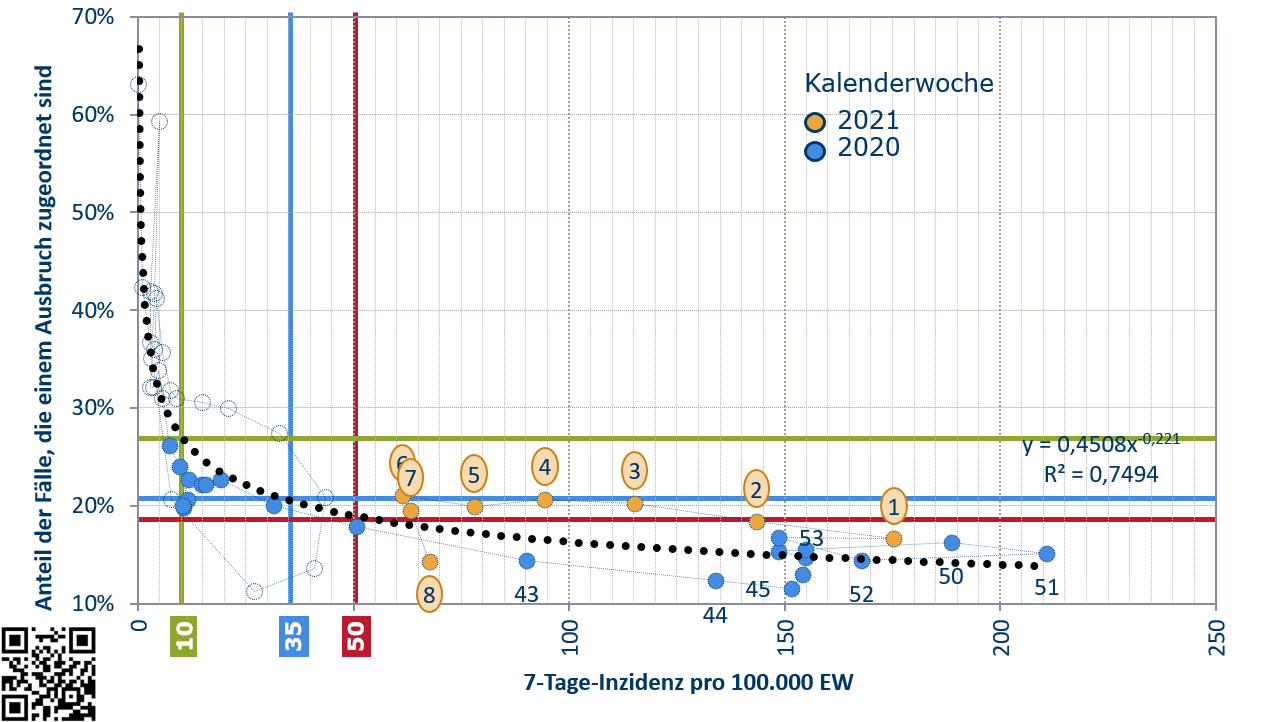

Die folgende Abbildung zeigt auf der linken Seite, dass in den bisher dokumentierten Kalenderwochen des Jahres 2021 zum einen die Zahl der Neuinfektionen stark zurückgegangen ist, zum anderen aber auch die Zahl der Fälle, die einem Ausbruch zugeordnet werden konnten. Auf der rechten Seite ist neben der Zahl der zugeordneten Fälle auch ihr Anteil an allen Neuinfektionen ausgewiesen.

Der Anteil der zugeordneten Fälle steigt von Kalenderwoche 1 bis 3 von 17 Prozent auf ca. 20 Prozent, obwohl sich die Inzidenz in dieser Zeit nahezu halbiert hat. Der starke Rückgang in der 8. KW soll erst kommentiert werden, wenn Daten über weitere Kalenderwochen vorliegen, weil es sich um einen "Ausreißer" handeln könnte.

Zusammenfassend zeigen die Daten aus diesem Jahr, dass mit einem Rückgang der Inzidenz derzeit keine Steigerung der Zuordnung der Fälle zu Ausbrüchen zu erwarten ist.

07.03.2021

Zuordnung von Fällen zu Ausbrüchen steigt nicht über 30 Prozent selbst bei sehr geringen Inzidenzen. Nicht geeignet zur Begründung von Maßnahmen.

Der oben beschriebene Verlauf der Ausbruchzuordnung im Jahr 2021 (KW1 bis 8) findet sich in der folgenden Abbildung als orangefarbige Punkte. Die als blaue Kreise dargestellten Kalenderwochen des Jahres 2020 (KW41 bis 53) liegen überwiegend unterhalb der Kalenderwochen von 2021. Dies legt den Schluss nahe, dass die Gesundheitsämter in 2021 ihre Fähigkeit verbessern konnten, Fälle zu Ausbrüchen zuzuordnen.

Über den gesamten Zeit erkennt man einen hyperbolischen Zusammenhang, der durch eine Potenzfunktion ausreichend gut approximiert werden kann. Für ausgewählte Inzidenzwerte ergeben sich folgende Quoten für die Ausbruchszuordnung:

|

7-Tage-Inzidenz |

Zuordnungsquote |

|---|---|

|

50 |

19% |

|

35 |

21% |

|

10 |

27% |

Die Modellierung bestätigt die empirische Verteilung (siehe folgende Abbildung) und macht deutlich, dass sich die Zuordnung von Fällen zu Ausbrüchen zwischen Inzidenzwerten von 50, 35 oder 10 nur unwesentlich verändert. Selbst bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von 5 würde die Zuordnungsquote nur auf 32 Prozent steigen.

Aus DIESER Perspektive erscheint es nicht gerechtfertigt, 7-Tage-Inzidenzquoten von unter 50 Fällen anzustreben.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Aufklärung der Treiber von Inzidenzen ist Voraussetzung für mehr Mikromanagement und den Verzicht auf simple und unspezifische Lockdown-Maßnahmen.

Der IGES Pandemie Monitor startet weitere Analysen zum Ausbruchsgeschehen.

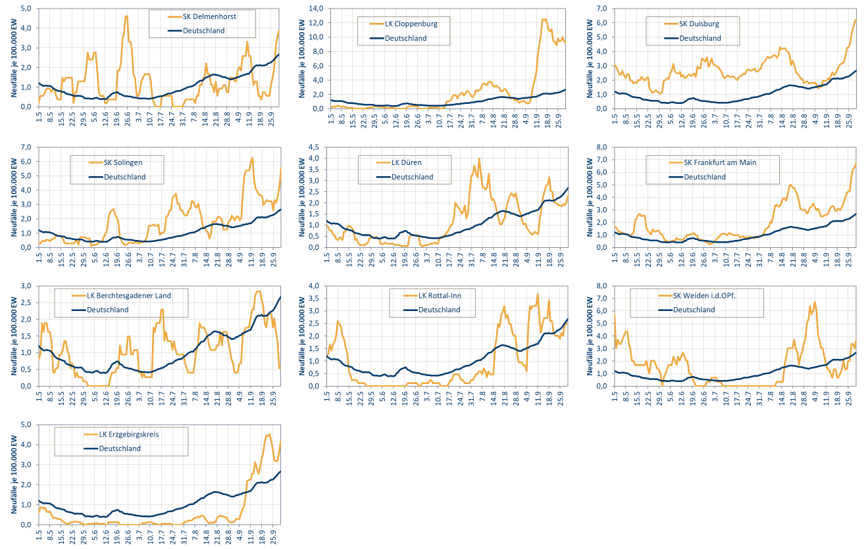

Ausgewählt wurden die 25 Kreise mit Spitzenwerten bei Dauer und Ausmaß hoher Inzidenzwerte. Dabei stehen Offenbach, Cloppenburg, Hof und München exemplarisch für unterschiedliche Cluster von Ausbruchstreibern.

Deutschland

08.03.2021

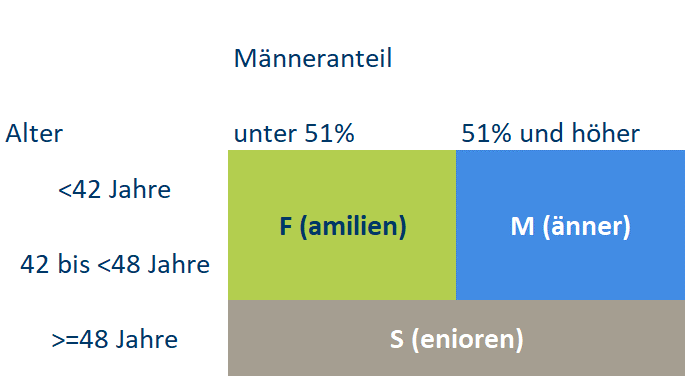

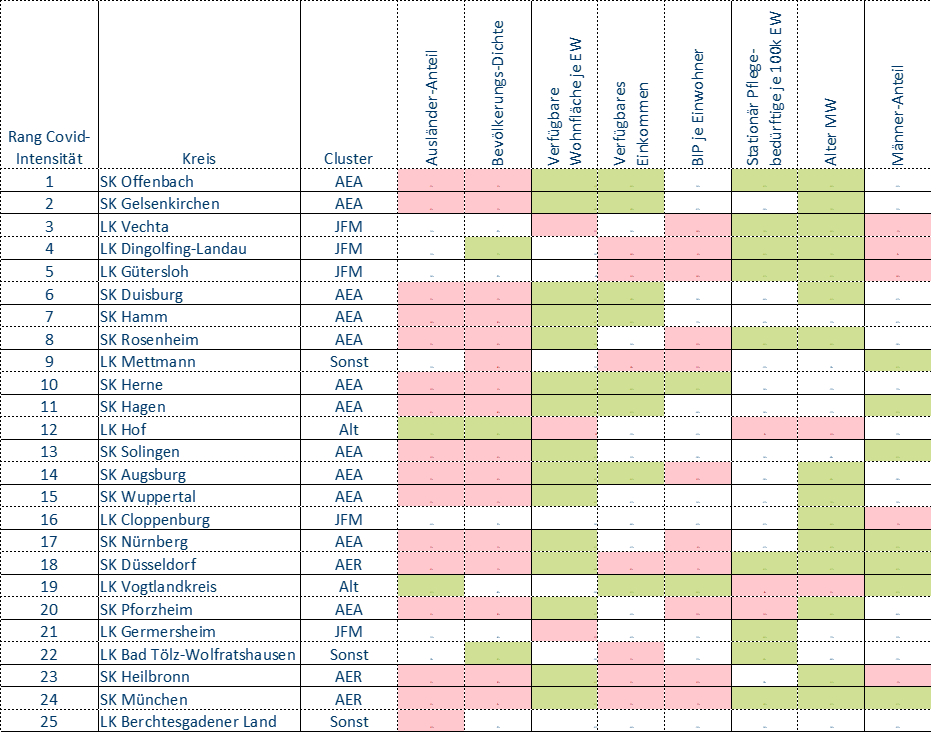

Während das Geschehen bei einzelnen Ausbrüchen ohne detaillierte Kenntnisse vor Ort nur in seltenen Fällen von außen analysierbar ist, können auf Kreisebene mehr Schlüsse gezogen werden. Es stehen nicht nur demografische Informationen über die Infizierten zur Verfügung, sondern auch zahlreiche weitere demografische, soziale, ökonomische und politische Informationen.

Im Folgenden soll gezeigt werden, welche Informationen auf Kreisebene verdichtet werden können, mit denen Kreise im Hinblick auf die Infektionsdynamik und die sie begleitenden soziodemografischen und ökonomischen Variablen charakterisiert werden können.

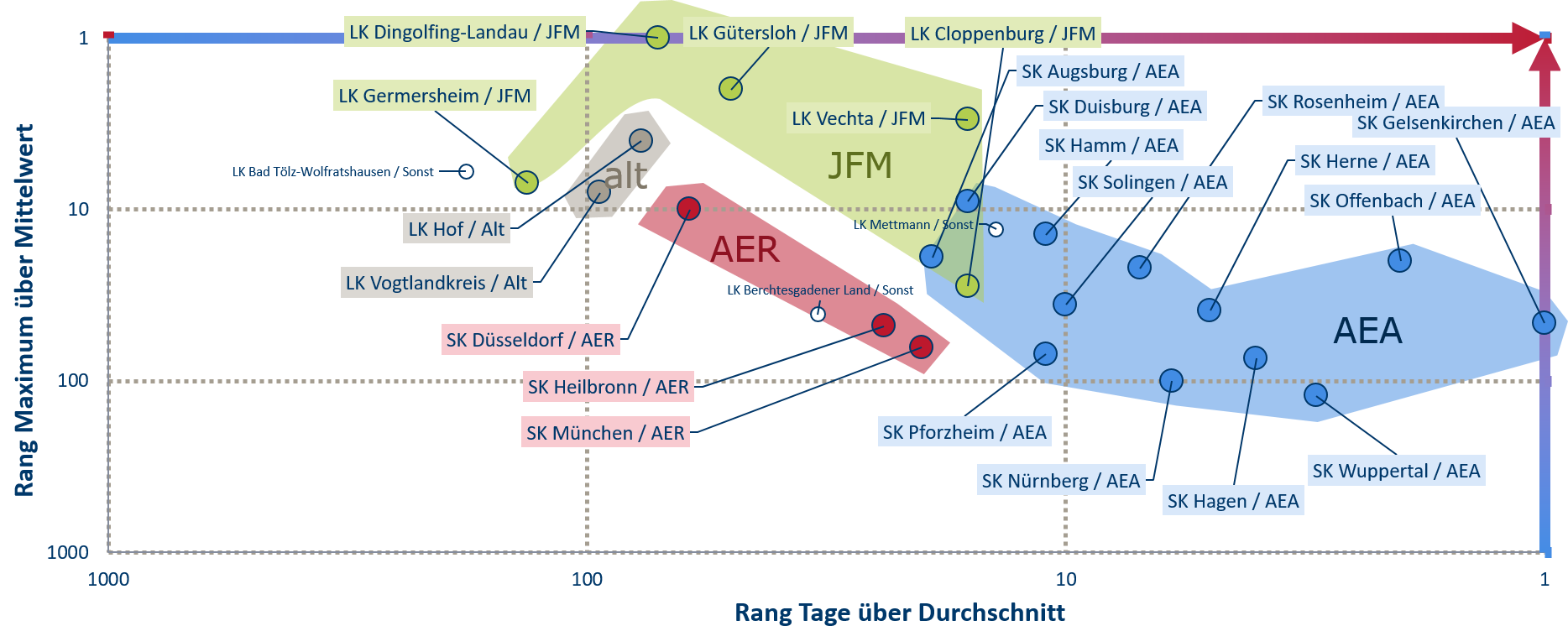

Hierzu wurde für alle 401 Kreise ein Indikator gesucht, der die Kreise im Hinblick auf Häufigkeit und Intensität von Inzidenzen in eine Rangordnung bringt, die "Covid-Intensität". Auf dieser Basis wurden diejenigen 25 Kreise bestimmt, die das epidemische Geschehen in Deutschland anführen. Für sie - so die These - lohnt es sich vordringlich, die hier ermittelten Erkenntnisse auf lokaler Ebene als Grundlage für eine vertiefende Analyse zu verwenden, um die häufig geteilte Einschätzung "diffuses Geschehen" besser aufzuklären, um wiederum der Pandemie auf lokaler Ebene die Stirn zu bieten. Hiermit sollen die gefürchteten landesweiten Lockdowns überflüssig werden.

Bei der Ermittlung der Kreise mit der höchsten "Covid-Aktivität" wird zunächst bestimmt,

- a) wie viele Tage jeder Kreis seit dem 1.7.2020 pro Tag Inzidenzwerte über dem Bundesdurchschnitt hatte (Häufigkeit) und

- b) wie hoch die höchste Inzidenz seit dem 1.7. gewesen ist (Intensität).

Die folgende Tabelle zeigt, welchen Rang die 25 Kreise mit der höchsten "Covid-Aktivität" einnehmen:

- Rot unterlegte Felder zeigen an, dass der Kreis in Bezug auf den Indikator zum obersten Viertel gehört (also stark ausgeprägt ist).

- Grün unterlegte Felder zeigen einen Rang im untersten Viertel an.

- AEA: Hoher Ausländeranteil, Enge Wohnverhältnisse, Arme Bevölkerung

- AER: Hoher Ausländeranteil, Enge Wohnverhältnisse, Reiche Bevölkerung

- JFM: Junge Bevölkerung, Fitte Bevölkerung, Männeranteil hoch

- "Sonstige": Zuordnung zu den genannten Clustern nicht sinnvoll.

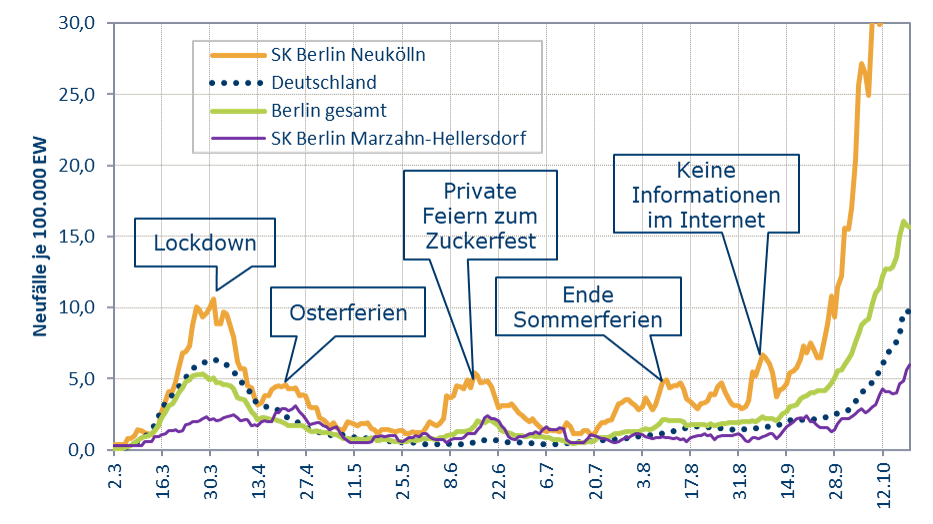

Ein hoher Ausländeranteil war (zusammen mit einer hohen Bevölkerungsdichte) die am häufigsten vorkommende Eigenschaft unter den Variablen.

Insgesamt zeigt sich das Bild, dass die Kreise, die eine hohe Covid-Intensität aufweisen, folgende Eigenschaften aufweisen:

- geringere Nähe zur deutschen Sprache,

- beengte Wohnverhältnisse,

- eher geringes Einkommen,

- jüngeres mittleres Alter.

Die Cluster unterscheiden sich stark im Hinblick auf Präventionsansätze

Die Darstellung der beschriebenen Cluster zeigt:

- AEA (Hoher Ausländeranteil, Enge Wohnverhältnisse, Arme Bevölkerung) ist das größte Cluster. Die Inzidenz in den Kreisen ist eher lange und nachhaltig über dem Durchschnitt. Die Höhe der Ausbrüche zeigt keine Spitzenwerte. Aus der Perspektive der Prävention kommen eher allgemeine Maßnahmen in Betracht, die das alltägliche Verhalten ansprechen. Sprachbarrieren sind effektiv zu überwinden.

- JFM (Junge Bevölkerung, Fitte Bevölkerung, Männeranteil hoch) ist das zweitgrößte Cluster. Hier stehen sehr hohe Ausbrüche im Vordergrund, an denen eher jüngere Männer beteiligt sind. Dies verweist auf Arbeitszusammenhänge. Der Fall "Gütersloh" hat gezeigt, dass zwar ein Extremausbruch nicht wieder aufgetreten ist, dass aber über lange Zeit eine erhebliche Überinzidenz hingenommen werden musste. Dennoch geht an einem Ansatz, der die Arbeitswelt fokussiert, kein Weg vorbei.

- AER (Hoher Ausländeranteil, Enge Wohnverhältnisse, Reiche Bevölkerung) ist ein Cluster, das sich durch mittlere Ränge bei der Dauerhaftigkeit als auch dem Ausmaß der Inzidenz auszeichnet. Es sind Großstädte betroffen. Sprachbarrieren spielen auch hier eine herausragende Rolle. Auch hier sind Vor-Ort-Informationen besonders wichtig.

- alt ist ein Cluster, das sich durch eine hohes Durchschnittsalter auszeichnet, nicht aber durch einen hohen Ausländeranteil. Hoher Pflegebedarf ist ein assoziiertes Merkmal. Der Schwerpunkt muss hier auf der Verhinderung von Ausbrüchen in Pflegeheimen liegen.

Generell sollte es gelingen, alleine für diese 25 Spitzen-Kreise lokale Lösungen zu finden, die verhindern, dass die Kreise weiterhin negative Beiträge zur Gesamtinzidenz beisteuern und für ihre Nachbarkreise Infektionsquelle sind.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Ausgewählte Kreise mit hoher Covid-Aktivität

08.03.2021

7-Tage-Inzidenzen für Offenbach (Stadt), Cloppenburg, Hof (Landkreis) und München (Stadt)

Vier Kreise unter den 25 Kreisen mit der höchsten "Covid-Aktivität" stehen exemplarisch für verschiedene Cluster.

Nur München ist es seit Beginn des Jahres gelungen, die Inzidenz unter den Bundesdurchschnitt zu senken.

Um auf die aktuell gebräuchlichen Werte der "7-Tage-Inzidenzen zu kommen, müssen die angezeigten Werte mit dem Faktor 7 multipliziert werden.

Durch Klicken auf den Namen des Kreises oder "Deutschland" können die entsprechenden Linien abgewählt werden.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

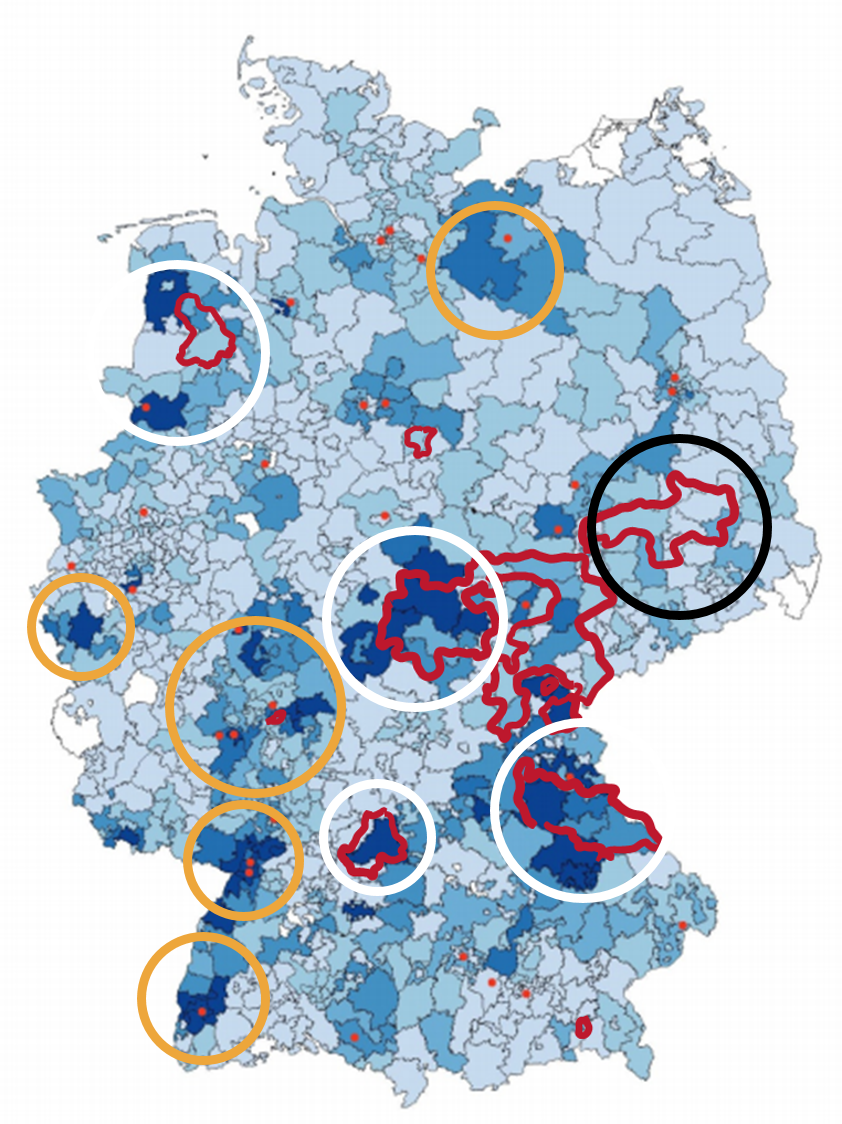

Deutschland

13.03.2021

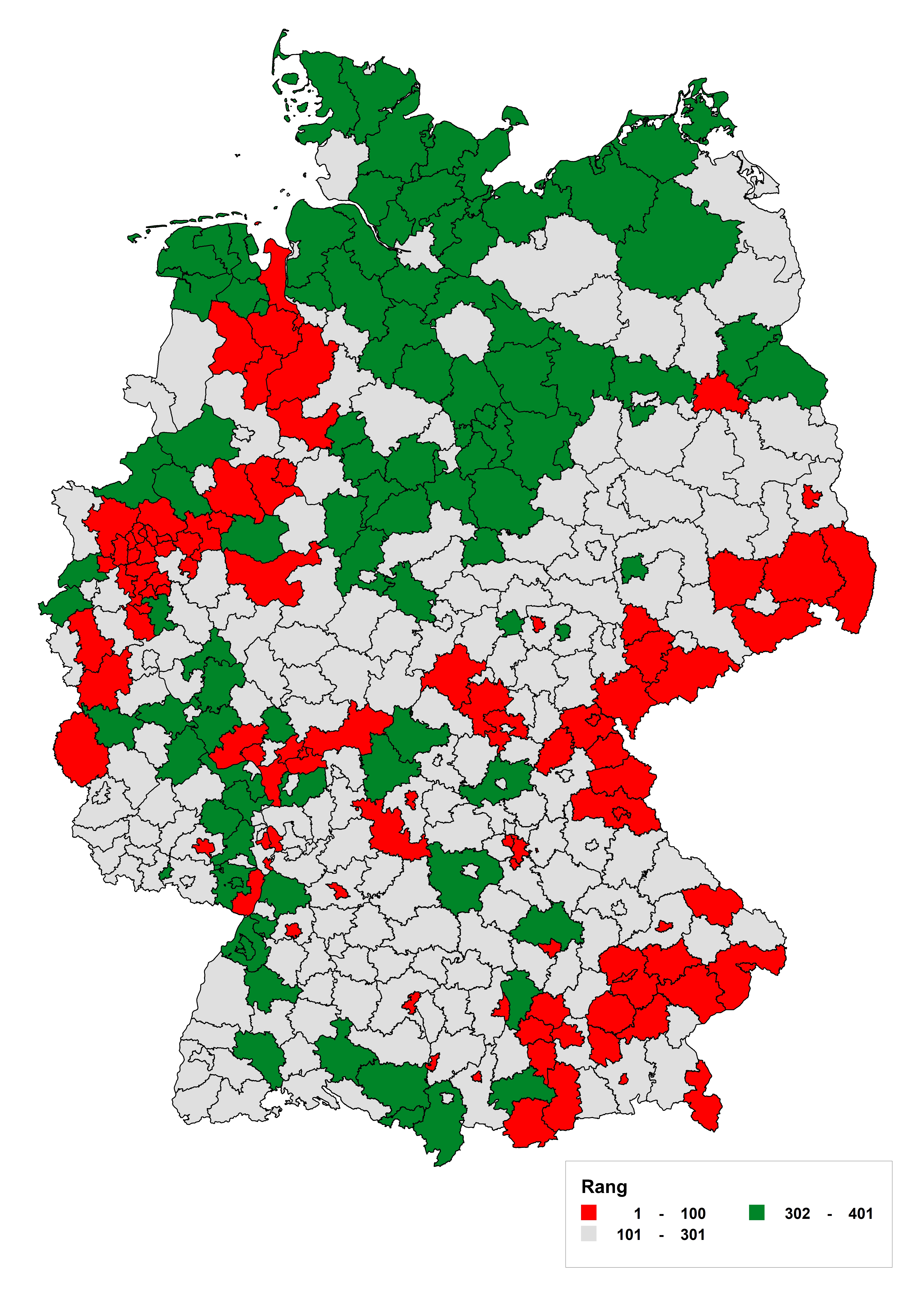

Längerfristig stabile Verteilung des "Covid-Aktivität"-Indikator auf die 401 Kreise in Deutschland

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des obersten Viertel der Kreise in rot und dem unteren Viertel der Kreise in grün. Die Bildung des Indikators "Covid-Aktivität" wird in einem vorausgehenden Artikel beschrieben. Die Rangfolge der Kreise kommt durch eine längerfristige Betrachtung zustande und stellt damit keine Momentaufnahme dar.

Sowohl stark betroffene Kreise als auch schwach betroffene Kreise sind nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. Sie treten überwiegend in regionalen Verdichtungen auf, bei der sich teilweise zehn und mehr benachbarte Kreise derselben Rangstufe befinden. Die Ausnahme bilden Stadtkreise, die überwiegend zum oberen Viertel der Kreise gehören.

Die Betrachtung der regionalen Verteilung zeigt mindestens folgende neun regionale Verdichtungen, die als Zusammenballung von Kreisen mit hoher "Covid-Aktivität" entstehen:

- Südöstliches Sachsen (u.a. Bautzen)

- Südliches Thüringen und Nordbayern (u.a. Vogtland und Hof)

- Westliches Thüringen (u.a. Hildburghausen)

- Südöstliches Bayern (u.a. Erding)

- Südliches Bayern (u.a. Garmisch-Partenkirchen)

- Mittleres Hessen (u.a. Offenbach)

- Eifel (u.a. Bitburg-Prüme)

- Ruhrgebiet (u.a. Düsseldorf)

- Nordwestliches Niedersachsen (u.a. Cloppenburg)

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Deutschland

13.03.2021

Auch weiterhin wenig Übereinstimmung zwischen Nachweis von Virusmutationen und hoher Inzidenz

Am 10. März 2021 wurde vom RKI die Aktualisierung zum 3. Bericht "zu Virusvarianten von SARSCoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7" veröffentlicht. Darin wurden 24.707 zuvor positiv getestete Proben zusätzlich auf Punktmutationen untersucht (keine Gensequenzierungen). 11.401 Proben (46,1%) waren positiv. Von diesen Proben ist bekannt, aus welchem geographischen Raum sie stammen. Auf der folgenden Karte ist dies in blauer Schattierung dokumentiert (siehe folgende Abbildung).

Auf der folgenden Grafik haben wir diese Karte mit der Darstellung jener Kreise zusammengeführt, die am 12.03.2021 eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 gezeigt haben. Zu beachten ist, dass die Karte die Verteilung der Mutationen auf der Basis von Postleitzahlregionen zeigt, während die Inzidenzen auf der Ebene von Stadt- und Landkreisen dargestellt werden.

Die qualitative visuelle Analyse zeigt, dass im Grenzgebiet zwischen Tschechien, Bayern und Thüringen hohe Inzidenzwerte und die Häufigkeit von Proben, die positiv auf die Varianten (Mutationen) getestet wurden, zusammen auftreten. Seit der letzten Analyse zeigen sich solche Übereinstimmungen auch in größeren Teilen Thüringens.

Ansonsten finden sich überwiegend keine Übereinstimmungen zwischen den geografischen Verteilungen.

Die Gegenüberstellung erhärtet den Verdacht, dass das aktuelle Inzidenzgeschehen in der Region Ost- und Nordbayern, Thüringen und Sachsen durch die Variante B.1.1.7 unterstützt wird. In vielen anderen Gebieten mit hoher Inzidenz muss eher nach regulären Faktoren der Verursachung gesucht werden.

Über solche Cluster und ihre Treiber wird im Abschnitt "Aufklärung der Treiber ..." berichtet.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI; Bericht zu Virusvarianten von SARSCoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7

Art der Labortestungen:

Es handelt sich um eine Art "Schnelltest", die "einen labordiagnostischen Verdacht auf das Vorliegen der VOC B.1.1.7" liefert, aber keinen Beweis. Dieser kann nur per Gensequenzierung durchgeführt werden.

Auswahl der Proben:

Die Proben waren nicht vorselektiert, umfassten aber nicht alle Labore in Deutschland und von den teilnehmenden Laboren wurden nicht alle Proben nachuntersucht.

13.03.2021

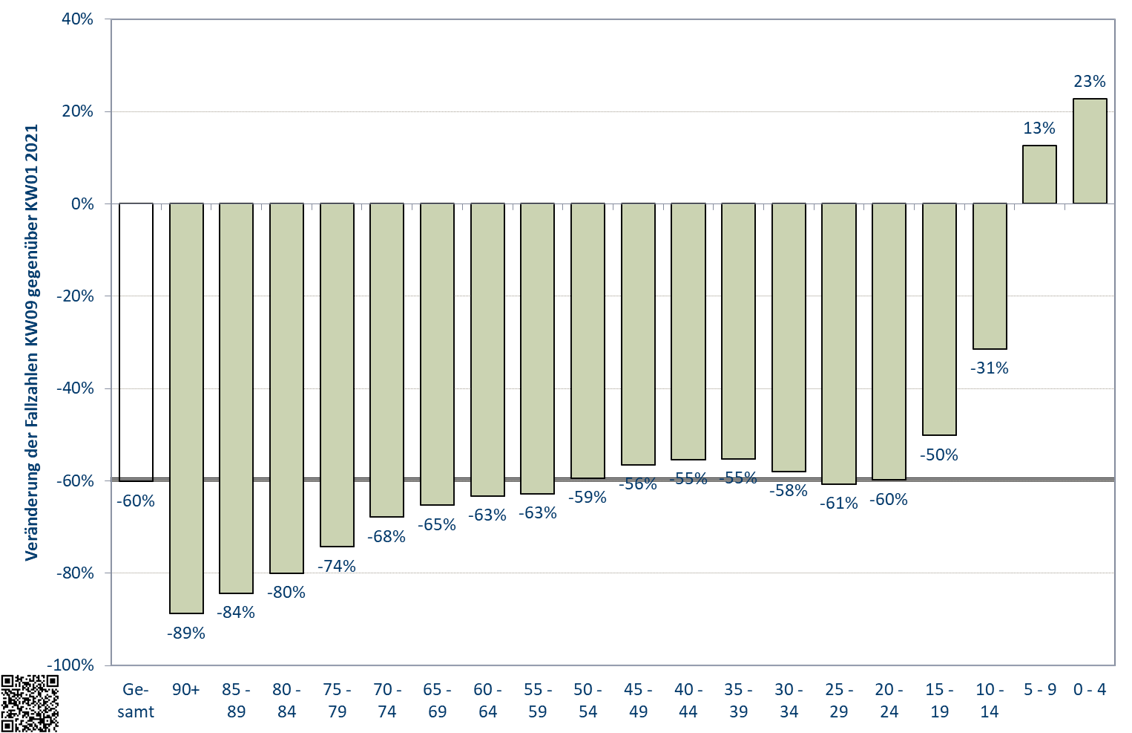

Impfungen zeigen deutliche Effekte bei Menschen über 80 Jahre

Seit Ende Dezember kam es infolge der Wirkung des 3. Lockdown zu einem deutlichen Rückgang der Inzidenz, der gegenwärtig vorerst abgeschlossen zu sein scheint.

Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. Zu den ersten Empfängern gehören Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die überwiegend hohen Alters sind. Zu Ende Januar waren über 800.000 Impfungen an die ca. 750.000 Bewohner von Pflegeheimen verabreicht worden.

Vor diesem Hintergrund soll die Entwicklung dieser Altersgruppen fokussiert betrachtet werden. Da auch schon die erste Impfdosis einen gewissen Schutz aufbaut, könnte es sein, dass in diesen Altersgruppen der Rückgang der Neuinfektionen stärker ist als in anderen Altersgruppen.

Die Abbildung zeigt deutlich, dass dies bei Menschen über 80 Jahre der Fall ist: Von der ersten bis zur neunten Kalenderwoche sind die Fallzahlen bei dieser Gruppe am stärksten zurückgegangen, und zwar um -89 Prozent. Der durchschnittliche Rückgang betrug -60 Prozent.

Beachtlich ist, dass die Fallzahlen der Kinder unter 10 im Berichtszeitraum sogar zugenommen haben. Bei der Erklärung dieses Phänomens könnte die zunehmende Zahl von Tests bei Kindern spielen. Weitere Beobachtungen werden folgen.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

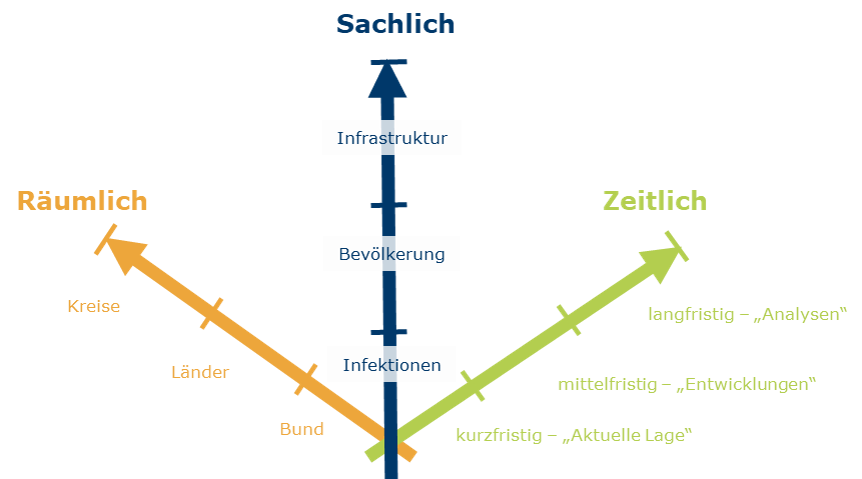

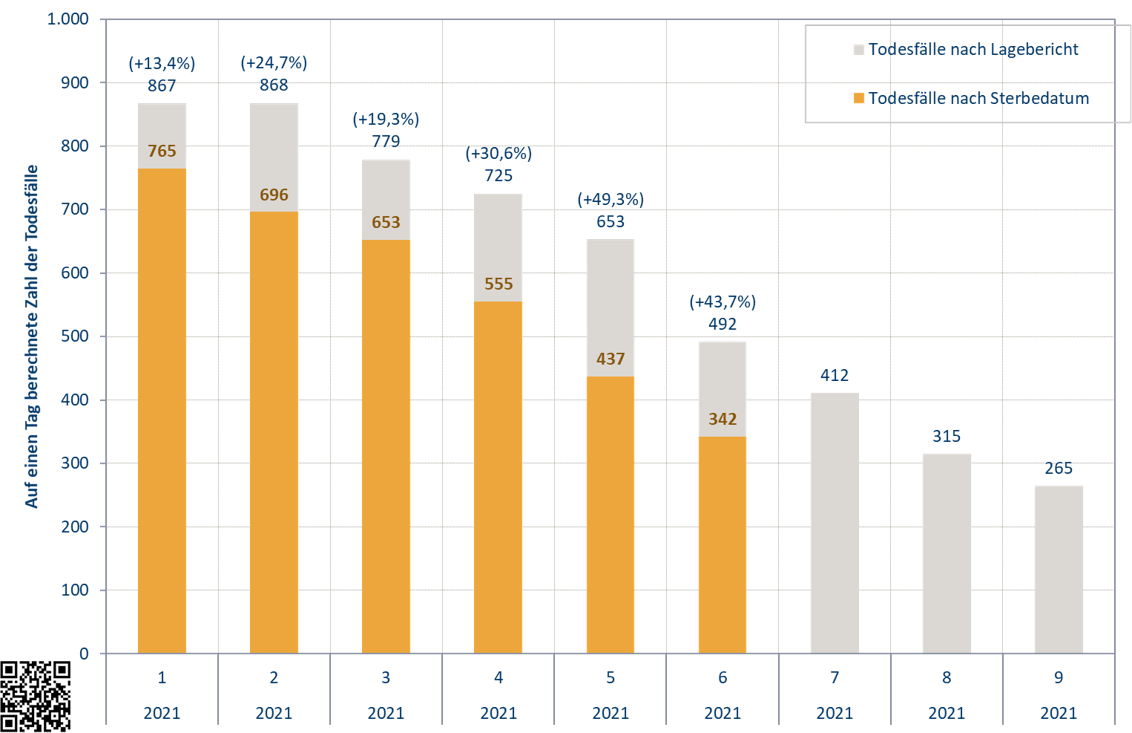

Orientierung in der Pandemie

Todesfallzahlen, Krankheitsdauer, Meldeverzug: Warum ist es so schwer, die aktuelle Lage zu beurteilen?

Deutschland

11.03.2021

Übermittelte Todesfallzahlen in den Lageberichten des RKI übertreiben die tatsächlich dokumentierten Sterbefälle.

- Die in den Lageberichten übermittelten Todesfallzahlen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs beim RKI in den Lageberichten ausgewiesen. Dies bringt es mit sich, dass darunter Fälle sind, die an verschiedenen Tagen verstorben oder an verschiedenen Tagen als erkrankt gemeldet worden sind. Sie bilden also keinesfalls das Geschehen richtig ab. Zudem sind die Schwankungen innerhalb der Woche enorm hoch.

- Wenn man die genannten Werte aus den Lageberichten mit den tatsächlich in den einzelnen Wochen verstorbenen Menschen vergleicht, zeigt sich seit der 1. Kalenderwoche 2021 eine deutliche Überschätzung der im Mittel pro Tag verstorbenen Fälle. Diese rührt daher, dass die Zahlen aus den Lageberichten über Fälle berichten, die in der Hochphase der Pandemie infiziert worden sind. Dazu kommt, dass der über 2wöchige Meldeverzug während der Feiertage noch zu Nachmeldungen von Personen führt, deren Versterben erst verspätet gemeldet worden ist.

- Es sollte daher in Zukunft darauf verzichtet werden, die Zahl der Verstorbenen, wie sie in den Lageberichten berichtet werden, zur Grundlage für eine aktuelle Lagebewertung zu machen.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

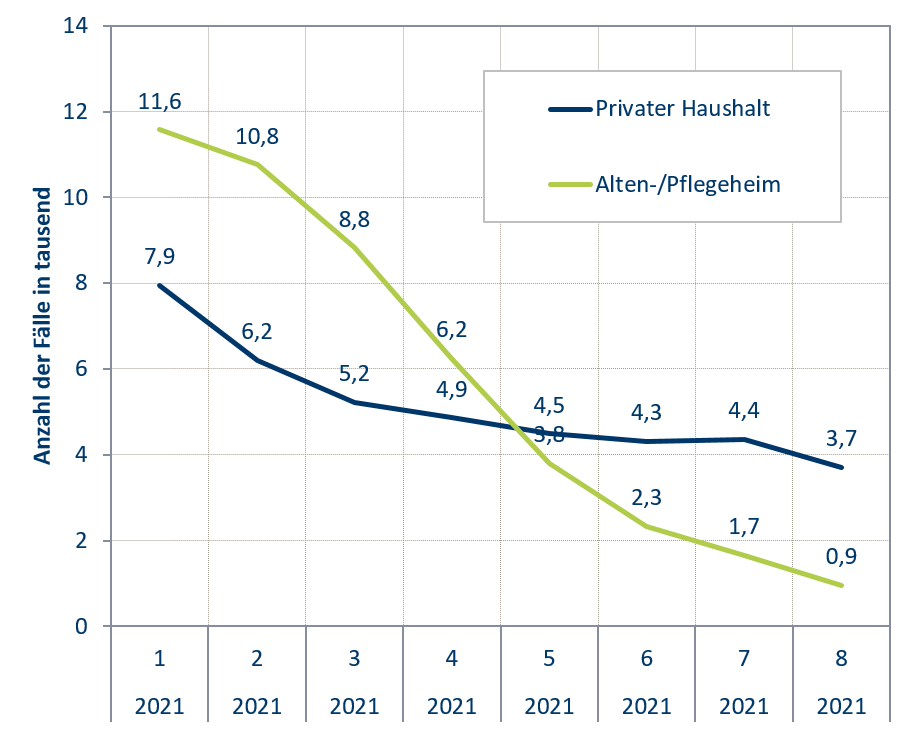

Deutschland

07.03.2021

Alten- und Pflegeheime als Infektionsort seltener betroffen - Impfprogramm zeigt Wirkung

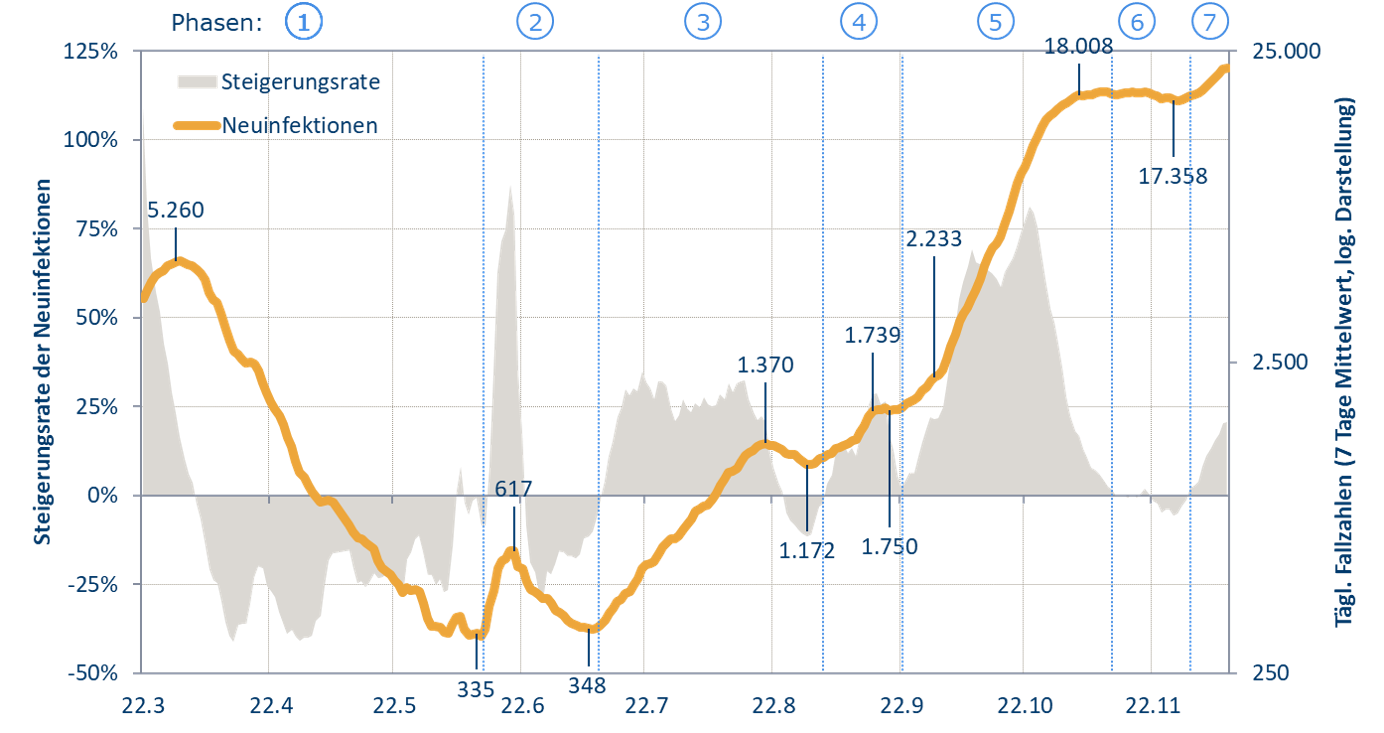

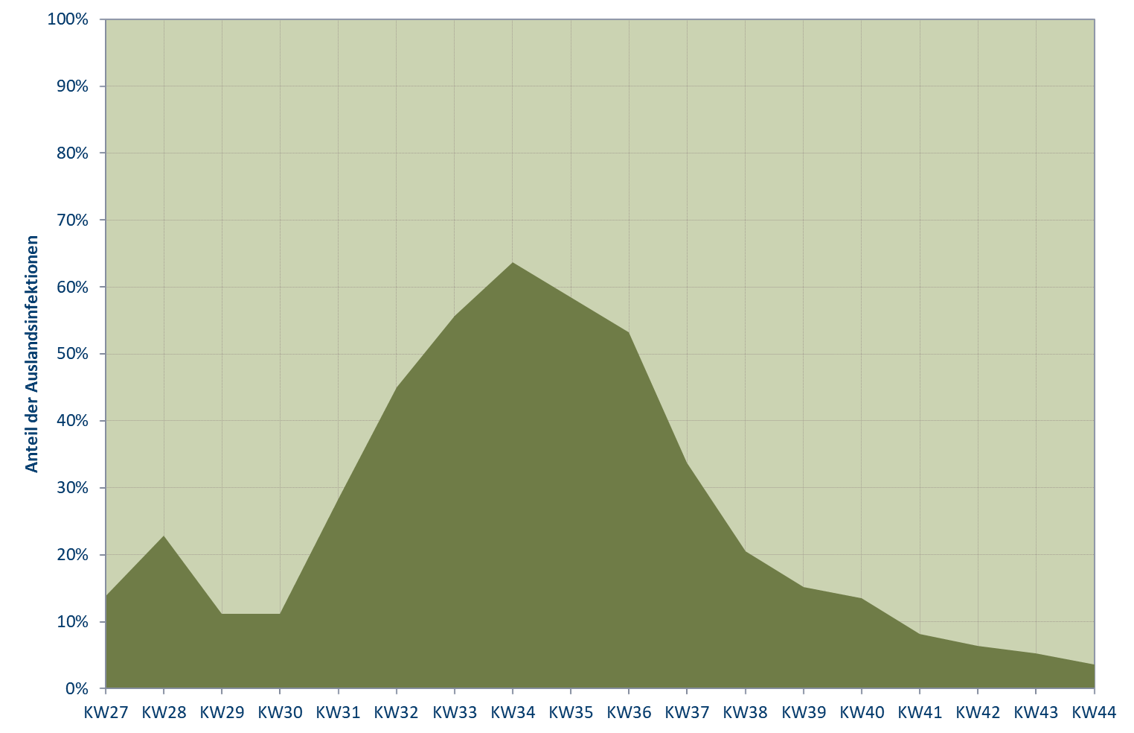

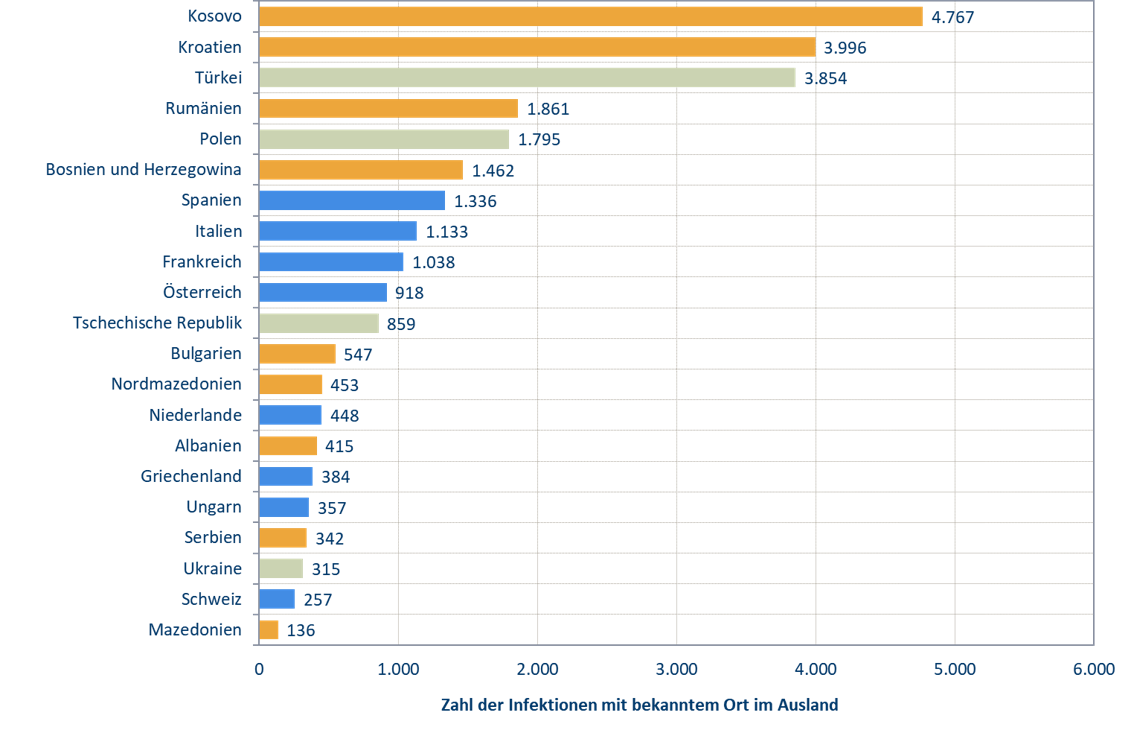

- Bis Oktober wurde das Corona-Infektionsgeschehen hauptsächlich von jüngeren Menschen getragen.

- Die beiden Wellen von Urlaubsrückkehrern im August und September hatten daran wesentlichen Anteil.

- Ab Oktober beschleunigte sich das Infektionsgeschehen und die Inzidenz nahm stark zu.

- Die Folge war eine starke Zunahme von Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.

- Seit Beginn des neuen Jahres ist die Zahl von Fällen, die Infektionsorten zugeordnet werden können, insgesamt stark gefallen.

- Auffällig ist dabei, dass die Alten- und Pflegeheime viel stärker zurückgegangen sind. Sie waren zunächst häufiger vertreten als die privaten Haushalte und sind ab KW 5 weniger häufig als diese.

- In Verbindung mit den rückläufigen Zahlen der Infektionen bei über 80jährigen kann dies als sicheres Zeichen für die Wirksamkeit des Impfprogramms gewertet werden.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

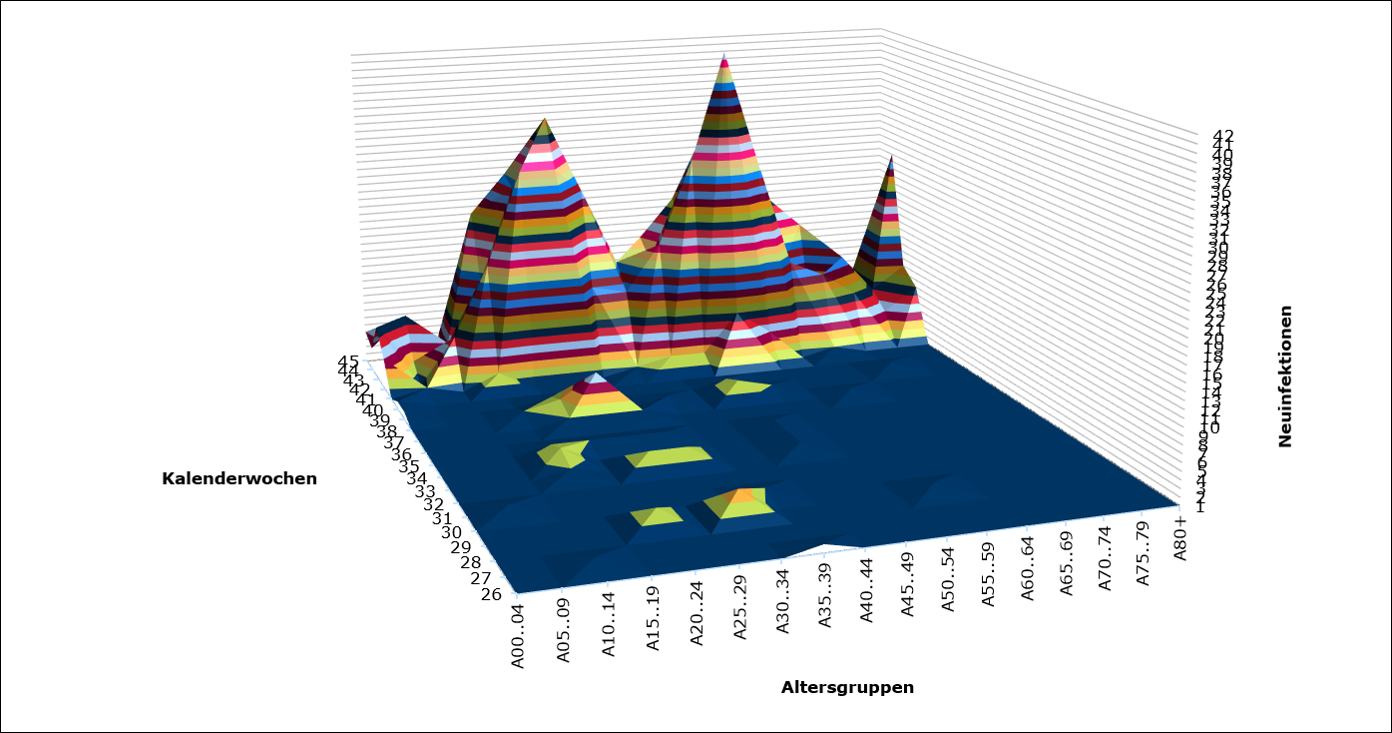

Die Pandemie in 3D - Neue Möglichkeiten zu ihrer Erkundung und zu ihrem Verständnis.

Die Pandemie spielt sich in einem gedanklichen Raum ab, zu dem die folgenden drei Dimensionen gehören:

- Der physikalische Raum mit seiner Untergliederung nach Kreisen und Bundesländern.

- Die fortschreitende Zeit sowie

- Populationen der Bevölkerung, die nach Alter und Geschlecht differenziert werden können.

Während der physikalische Raum häufig durch Karten repräsentiert wird, kann das Zusammenspiel von Zeit und Populationen in einen dreidimensionalen Zusammenhang gebracht werden.

Dies wurde schon verschiedentlich durch fixierte 3D-Grafiken gezeigt. Nunmehr kann eine interaktive Darstellung angeboten werden.

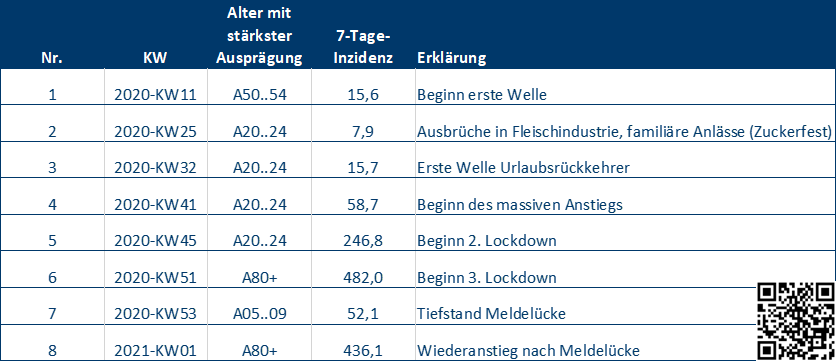

Die folgende Tabelle zählt insgesamt acht wichtige Punkte für die Entwicklung der Pandemie in Deutschland auf.

Deutschland

28.02.2021

Absolute Fallzahlen

Unter der Abbildung findet sich der Schaltknopf für die interaktive 3D-Darstellung.

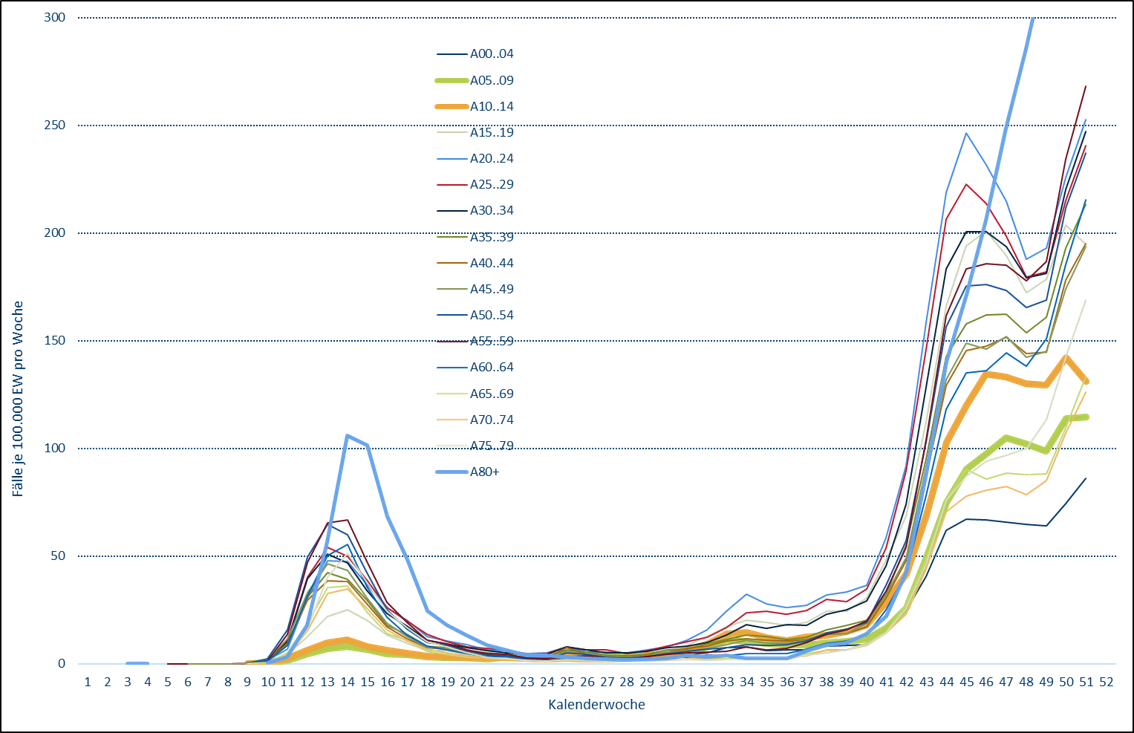

Die Abbildung zeigt die absoluten Inzidenzwerte im Verlauf der Pandemie für die unterschiedlichen Populationen.

Der Punkt 3 stellt den "point of no return" dar. Im Anschluss daran haben die Fallzahlen nur noch zugenommen. Erst mit dem 2. Lockdown im November konnte die Entwicklung angehalten werden, nachdem sie ein sehr hohes Niveau erreicht hatte.

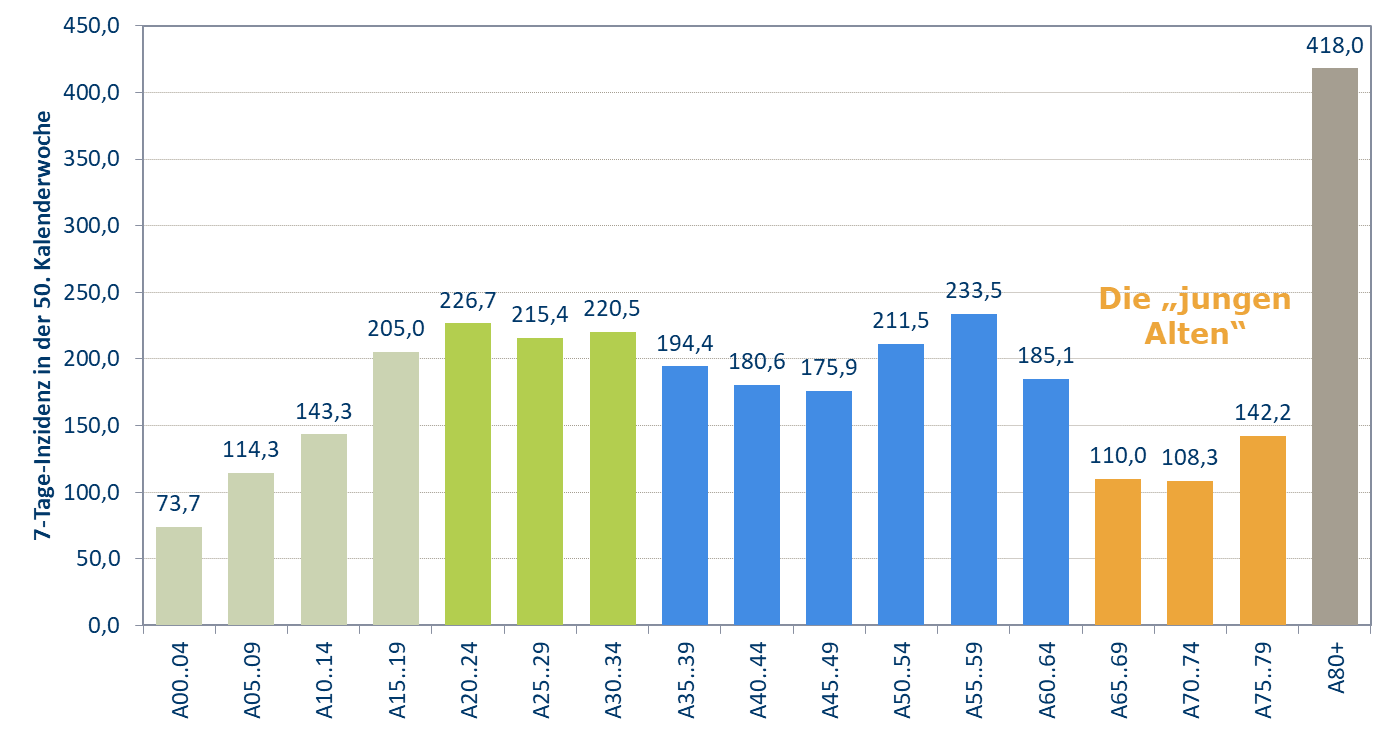

Beeindruckend ist auch das "Tal", das durch die geringen Fallzahlen der Altersgruppen zwischen 65 und 80 ab der 45 KW entsteht. Die "jungen Alten" können sich aufgrund ihrer Lebensumstände ab effektivsten gegen Infektionen schützen. Siehe dazu auch den folgenden Artikel sowie ein Beitrag in der Ärztezeitung.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Deutschland

28.02.2021

Relative Inzidenzen zeigen den Beitrag der Altersgruppen innerhalb einer Kalenderwoche

Diese ungewöhnliche Darstellung zeigt, welche Rolle eine Altersgruppe im Verhältnis zur mittleren Inzidenz einer Kalenderwoche spielt. Die Darstellung gibt das jeweilige Vielfache der mittleren Inzidenz wieder - von 0 Prozent bis über 300 Prozent.

Die Darstellung gibt die herausragende Bedeutung der Altersgruppen um die Gruppe der 20- bis 24-jährigen. Diese erstreckt sich von der 20. bis zur 48. Kalenderwoche, also von Mitte Mai bis Anfang November. Diese Altersgruppe war prominent sowohl unter den Urlaubsrückkehrern als auch unter den Anlässen vertreten, die auf Familienfeiern zurückgehen.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Deutschland

28.02.2021

Relative Inzidenzen zeigen den Beitrag der Altersgruppen innerhalb einer Kalenderwoche

Die Verteilung der Todeszahlen verdeutlicht einmal mehr, wie sehr sich dieses Geschehen auf die höheren und hohen Altersgruppen konzentriert.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Bundesländer

Deutschland

14.03.2021

Östliche Bundesländer haben lange Phasen der hoher Inzidenz mit dem Schwerpunkt bei alten Menschen hinter sich

- Die östlichen Bundesländer waren lange Zeit nur wenig betroffen.

- Seit Oktober steigen die Fallzahlen praktisch überall. Besonders betroffen waren alte Menschen, die häufig in Alten- und Pflegeheimen infiziert worden sind.

- Der 3. Lockdown (15. Dezember bis heute) hat auch in den östlichen Bundesländern gewirkt. In Thüringen allerdings bei Inzidenzen von ca. 150.

- In den westlichen Bundesländern ist auffällig, dass seit März das demographische Muster "jüngere Männer" wieder hervortritt. Dieses war vorherrschend im vergangenen Juni als Arbeitsmigranten in der Fleischindustrie auffällig häufig betroffen waren.

Hinweis zur Abbildung: Graue Flächen markieren Infektionsschwerpunkte bei älteren Menschen.

Quelle: IGES Analysen auf Basis von Daten des RKI

Stadt- und Landkreise